Behandlung von Myelom: Optionen, Ablauf und Versorgung

Das multiple Myelom ist eine Form von Blutkrebs, bei der veränderte Plasmazellen im Knochenmark wachsen und das gesamte Blut- und Immunsystem beeinflussen können. Die Behandlung zielt darauf ab, das Fortschreiten zu verlangsamen, Symptome zu lindern und Komplikationen wie Knochenbrüche oder Infektionen zu verhindern. Dieser Artikel erklärt gängige Therapieansätze, die Rolle von Ärzten und Krankenhäusern sowie praktische Hinweise für Patientinnen und Patienten und örtliche Angebote.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ersetzt keine medizinische Beratung. Bitte konsultieren Sie eine qualifizierte medizinische Fachkraft für individuelle Beratung und Behandlung.

Was ist Myelom und wie hängt es mit Krebs zusammen?

Das Myelom ist eine bösartige Erkrankung der Plasmazellen im Knochenmark und gehört zur Gruppe der Blutkrebserkrankungen. Erkrankte Zellen produzieren häufig fehlgeleitete Antikörper und verdrängen gesunde Blutbildende Zellen. Das kann zu Anämie, erhöhter Infektanfälligkeit und Nierenschäden führen. Die Diagnose basiert auf Blut- und Knochenmarkuntersuchungen, bildgebenden Verfahren und Laborparametern. Früherkennung und genaue Stadieneinteilung helfen dem Behandlungsteam, geeignete Therapiestrategien zu wählen und das Risiko von Komplikationen zu reduzieren.

Wie beeinflusst Myelom das Blut?

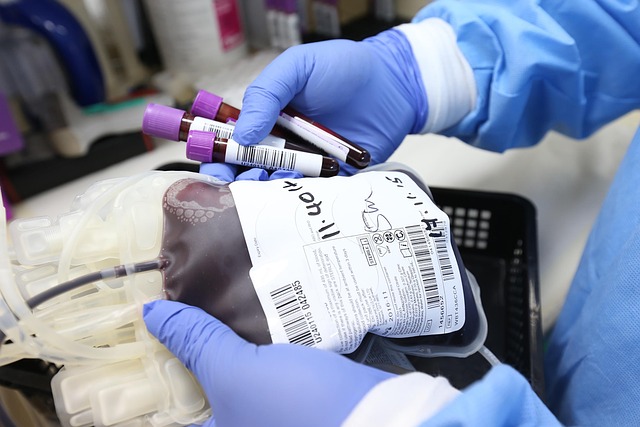

Das Myelom verändert die Zusammensetzung des Blutes, weil krankhafte Plasmazellen das Knochenmark und damit die Produktion gesunder Blutzellen beeinträchtigen. Häufig treten Anämie (vermindertes Hämoglobin), gestörte Gerinnung und Elektrolytverschiebungen auf. Außerdem können hohe Mengen abnormer Proteine die Nierenfunktion beeinträchtigen. In der Therapie wird daher nicht nur die Tumorlast gesenkt, sondern auch die Blutwerte regelmäßig kontrolliert und symptomatisch behandelt, etwa durch Bluttransfusionen, Erythropoetin oder Maßnahmen zur Stabilisierung der Nierenfunktion.

Welche Behandlungsoptionen bespricht der Arzt?

Ärztinnen und Ärzte erläutern je nach Stadium verschiedene Therapien: Chemotherapie, gezielte Medikamente (Proteasom-Inhibitoren, Immunmodulatoren), monoklonale Antikörper und in geeigneten Fällen eine Stammzelltransplantation. Zusätzlich werden supportive Maßnahmen wie Schmerztherapie, Bisphosphonate zur Knochenschutz und Impfungen gegen Infektionen empfohlen. Die Entscheidung erfolgt interdisziplinär unter Berücksichtigung von Alter, Begleiterkrankungen und Krankheitsverlauf. Kurze und klare Kommunikation zwischen behandelndem Arzt und Patient ist wichtig, ebenso das gemeinsame Abwägen von Nutzen und Nebenwirkungen.

Was sollten Patientinnen und Patienten wissen?

Patientinnen und Patienten sollten über Symptome, Behandlungsziele und mögliche Nebenwirkungen informiert sein. Selbstmanagement umfasst regelmäßige Labor- und Kontrolltermine, Aufmerksamkeit für Warnzeichen (z. B. Fieber, zunehmende Schmerzen), sowie Lebensstilmaßnahmen wie ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität im Rahmen der Möglichkeiten. Psychosoziale Unterstützung und Austausch in Selbsthilfegruppen können helfen, Unsicherheiten zu reduzieren. Patienten sollten alle Medikamente, auch rezeptfreie Präparate, mit ihrem Ärzteteam besprechen, da Wechselwirkungen oder belastende Nebenwirkungen auftreten können.

Welche Rolle spielt das Krankenhaus und örtliche Angebote?

Krankenhäuser und onkologische Zentren koordinieren Diagnose, systemische Therapie und invasive Eingriffe. Ambulante onkologische Praxen übernehmen häufig die kontinuierliche medikamentöse Behandlung, während spezialisierte Zentren Stammzelltransplantationen und komplexe Interventionen durchführen. Örtliche Angebote wie Rehabilitationskliniken, Sozialdienste und spezialisierte Pflegeeinrichtungen unterstützen die Nachsorge und Lebensqualität. Es lohnt sich, nach spezialisierten Myelom-Teams in Ihrer Region zu fragen, denn interdisziplinäre Betreuung verbessert meist die Abstimmung von Therapie und Nebenwirkungsmanagement.

Fazit

Die Behandlung des Multiplen Myeloms ist vielfältig und individuell angepasst. Moderne Therapiekonzepte kombinieren gezielte Medikamente, supportive Maßnahmen und in ausgewählten Fällen Stammzelltransplantationen, um Krankheitskontrolle und Lebensqualität zu verbessern. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten sowie Krankenhäusern und lokalen Versorgungsangeboten ist entscheidend für eine abgestimmte, sichere Behandlung. Regelmäßige Kontrollen und offene Kommunikation helfen, Nebenwirkungen früh zu erkennen und Therapien flexibel anzupassen.