Grauer Star: Moderne Katarakt-OP – das Wichtigste 2025

Der Graue Star (Katarakt) beeinträchtigt besonders ältere Menschen und ist weltweit eine der häufigsten Augenleiden. Moderne Operationsverfahren und hochwertige Intraokularlinsen ermöglichen heute in den meisten Fällen eine deutliche Wiederherstellung der Sehschärfe. Erfahren Sie hier, wann ein Eingriff sinnvoll ist, wie die OP abläuft, welche Risiken bestehen, welche Linsenoptionen es gibt und wie die Nachsorge aussieht. Keywords: Grauer Star, Katarakt, Operation, Intraokularlinse, Femtosekundenlaser, Kosten, Nachsorge.

Der Graue Star, medizinisch Katarakt genannt, führt zu einer Eintrübung der Augenlinse und schränkt die Sehkraft zunehmend ein. Dank moderner Techniken ist die Behandlung heute sehr sicher und häufig ambulant durchführbar. Dieser Text erklärt, wann eine Operation empfehlenswert ist, wie der Eingriff abläuft, welche Risiken bestehen, welche Kosten auf Sie zukommen können und wie die Nachsorge gestaltet ist.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Operation?

Die Entscheidung für eine Kataraktoperation basiert weniger auf dem altersbedingten Vorhandensein einer Linsentrübung als auf der Frage, wie stark die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Typische Hinweise, dass eine OP sinnvoll sein kann, sind:

- Deutliche Einschränkungen im Alltag durch schlechtes Sehen

- Probleme beim Autofahren, besonders bei Nachtfahrten oder bei Blendung

- Schwierigkeiten beim Lesen oder Arbeiten in der Nähe

- Eingeschränkte Selbstständigkeit bei täglichen Verrichtungen

Ein erfahrener Augenarzt sollte gemeinsam mit Ihnen das richtige Timing festlegen. Man muss nicht sofort operieren, sobald eine Trübung sichtbar ist; entscheidend ist, wie sehr Sie selbst betroffen sind.

Ablauf der modernen Katarakt-Operation

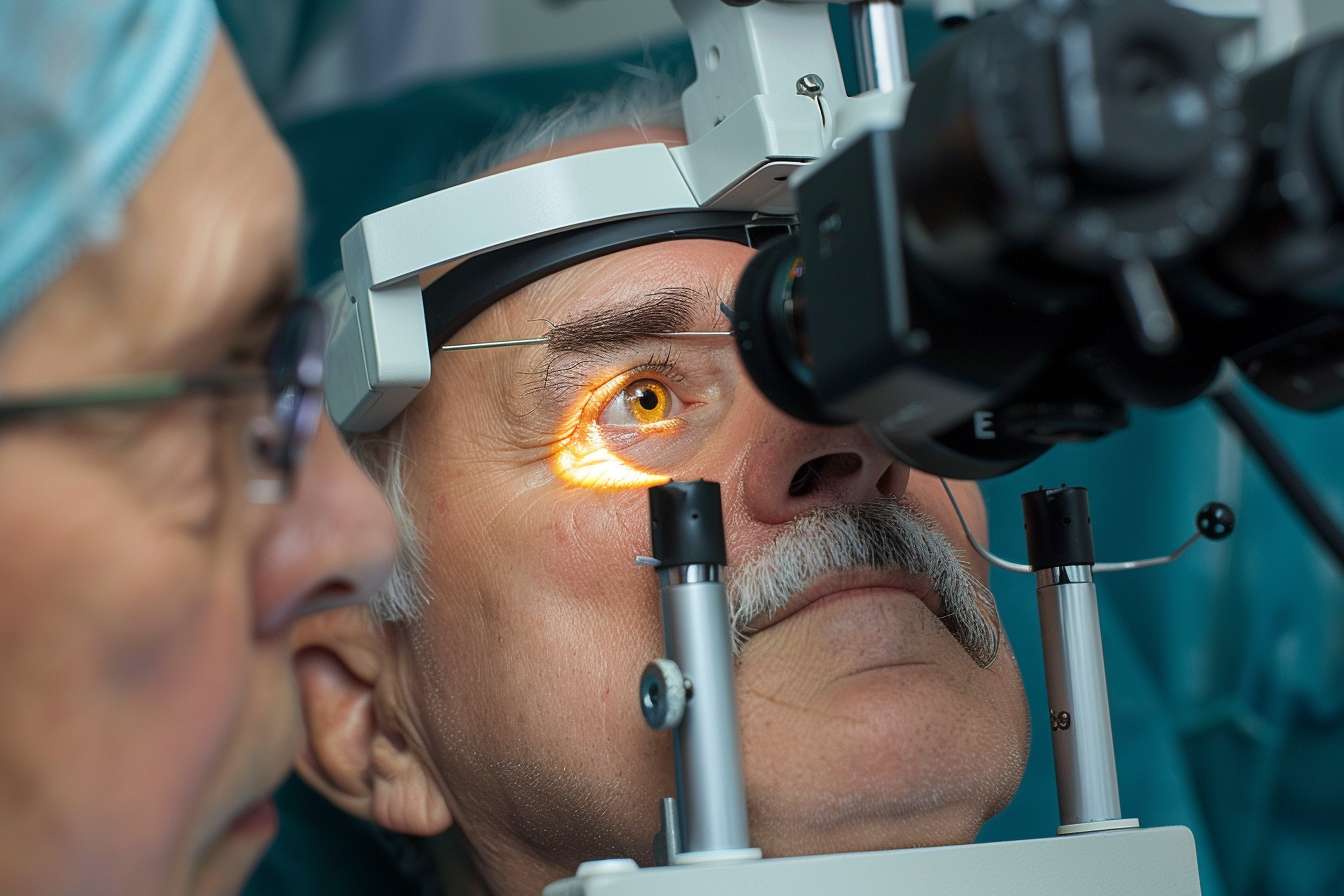

Heutige Kataraktoperationen erfolgen in der Regel ambulant unter lokaler Betäubung (Augentropfen oder eine kurze Betäubungsspritze). Der Eingriff dauert meist zwischen 15 und 30 Minuten. Die gebräuchlichste Technik ist die Phakoemulsifikation: Über einen sehr kleinen Schnitt wird die trübe körpereigene Linse mit Ultraschall zerkleinert und abgesaugt. Anschließend setzt der Operateur eine künstliche Intraokularlinse (IOL) ein.

Der kleine Schnitt ist oft selbstabdichtend, so dass keine Nähte erforderlich sind. Für noch mehr Präzision bieten manche Kliniken femtosekundenlaser-assistierte Eingriffe an, bei denen Schnittführung und Linsenöffnung computerunterstützt vorbereitet werden. Diese Verfahren können die Genauigkeit verbessern, sind aber nicht bei jedem Patienten zwingend nötig.

Welche Risiken bestehen bei der Operation?

Die Katarakt-OP zählt zu den sichersten chirurgischen Eingriffen, dennoch sind Komplikationen wie bei jeder Operation möglich. Wichtige Risiken und Spätfolgen sind:

- Nachstar (posterior capsular opacification): Eine Eintrübung der hinteren Linsenkapsel kann Wochen bis Jahre später auftreten. Sie lässt sich meist unkompliziert mit einem Laser (YAG-Laser) behandeln.

- Vorübergehende Druckerhöhung im Auge: Nach der OP kann der Augeninnendruck zeitweise ansteigen; dies wird überwacht und bei Bedarf medikamentös behandelt.

- Sehr seltene, aber schwerwiegende Komplikationen: Infektionen (Endophthalmitis) oder Netzhautablösung. Solche Ereignisse sind selten, erfordern aber rasches ärztliches Handeln.

Vor dem Eingriff klärt der Augenarzt über individuelle Risiken auf, z. B. bei bestehenden Netzhauterkrankungen oder anderen Augenvorerkrankungen.

Kosten und Linsenoptionen

Bei medizinischer Indikation übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland die Kosten für die Standardversorgung, das heißt für die Operation selbst und eine monofokale Standardlinse. Wunsch nach spezialisierten oder premium Linsen führt zu zusätzlichen Eigenkosten.

| Linsentyp | Zusatzkosten pro Auge | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Standardlinse | 0 € (Kassenleistung) | Monofokale Linse, korrigiert meist eine Entfernung |

| Torische Linse | 1.000–1.500 € | Korrigiert gleichzeitig Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) |

| Multifokallinse | 2.000–3.000 € | Ermöglicht Sehen in mehreren Entfernungen, evtl. Kompromisse bei Kontrast |

| Trifokallinse | 2.500–3.500 € | Optimiertes Sehen in drei Entfernungen, höhere Flexibilität im Alltag |

Preise, Tarife oder Kostenschätzungen in diesem Artikel basieren auf den aktuellsten verfügbaren Informationen, können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern. Vor finanziellen Entscheidungen wird eine unabhängige Recherche empfohlen.

Nachsorge und Heilungszeit

Die hauptsächliche Heilungsphase beträgt etwa 4–6 Wochen. Direkt nach der Operation sind regelmäßige Kontrolltermine beim Augenarzt wichtig, um Heilung, Augeninnendruck und eventuell auftretende Entzündungszeichen zu überwachen. Typische Empfehlungen in der ersten Zeit sind:

- Vermeidung von schwerem Heben und anstrengenden körperlichen Tätigkeiten

- Schutz des Auges vor Schmutz und Wasser (z. B. Duschen mit Augen geschlossen)

- Regelmäßige, korrekt angewandte Augentropfen (entzündungshemmend, antibiotisch oder zur Druckregulation)

Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie bereits am Tag nach dem Eingriff deutlich besser sehen. Dennoch kann die volle Sehschärfe und die Anpassung an eine neue Intraokularlinse einige Wochen dauern.

Entscheidungshilfen und Erwartungen

Vor einer Operation sollten Sie mit Ihrem Augenarzt Ihre Sehbedürfnisse, Ihren Lebensstil (z. B. häufiges Autofahren, Lesen, Naharbeit) und mögliche Erwartungen an das Ergebnis besprechen. Torische Linsen sind sinnvoll bei relevanter Hornhautverkrümmung; multifokale oder trifokale Linsen können Brillenabhängigkeit reduzieren, bringen aber manchmal Nebenwirkungen wie Lichtblenden oder verminderten Kontrast mit sich. Eine offene Diskussion über Vorteile, Grenzen und Kosten hilft, die passende Option zu finden.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine medizinische Beratung dar. Bitte konsultieren Sie für eine personalisierte Beratung und Behandlung einen qualifizierten Gesundheitsexperten.