Heizungsdämmung: Strategien gegen Feuchtigkeit im Haus

Eine wirksame Heizungsdämmung reduziert Wärmeverluste und beeinflusst zugleich das Raumklima und das Feuchteverhalten eines Gebäudes. Beim Planen sind nicht nur Dämmwert und Kosten wichtig, sondern auch die Feuchtigkeitsführung in Bauteilen wie Keller und Außenwand. Fehler bei Dämmung oder Belüftung können zu Kondensation, Schimmel oder Bauschäden führen. Dieser Artikel erklärt zentrale Zusammenhänge und typische Lösungen für Haus (house), Keller (basement), Feuchtigkeit (moisture), Dämmung (insulation) und Wand (wall).

house (house) – Welche Rolle spielt die Gebäudehülle?

Die Gebäudehülle bestimmt maßgeblich, wie viel Wärme verloren geht und wo Feuchtigkeit kondensieren kann. Eine energetisch optimierte Hülle kombiniert luftdichte Anschlüsse mit einer geeigneten Dämmebene. Wichtig ist, Wärmebrücken zu minimieren, da sie punktuell zu Kühllasten und damit zur Kondensation führen können. Ebenso relevant sind Materialwahl und Schichtaufbau: diffusionsoffene Systeme vermeiden gesperrte Feuchte in Bauteilen, während dampfdichte Schichten korrekt positioniert sein müssen, um Taupunktverlagerung zu vermeiden.

basement (basement) – Besonderheiten im Keller

Keller (basement) sind häufig Quelle von Feuchtigkeit aus dem Erdreich und benötigen eine andere Herangehensweise als oberirdische Wände. Außenabdichtungen, horizontale Sperrschichten und kapillarbrechende Schichten sind zentrale Maßnahmen gegen aufsteigende oder drückende Feuchte. Bei Innendämmung im Keller muss auf kapillaraktive Materialien und eine kontrollierte Austrocknung geachtet werden, sonst lagert sich Feuchtigkeit in der Wand ein. Eine fachgerechte Kombination aus Feuchteschutz und Dämmung verhindert Schimmel und strukturelle Schäden.

moisture (moisture) – Wie entsteht und verteilt sich Feuchtigkeit?

Feuchtigkeit (moisture) kann aus drei Quellen stammen: innen durch Bewohner und Alltag (Kochen, Duschen), außen durch Niederschlag und Erdreich sowie durch Baufeuchte. Innerhalb von Bauteilen erfolgt Feuchtebewegung durch Diffusion, Dampfdruckunterschiede und Kapillarkräfte. Kondensation entsteht, wenn warmer Innenluftdampf an kühlen Flächen den Taupunkt erreicht. Daher sind Temperaturprofile innerhalb der Wand und Lüftungsverhalten der Räume entscheidend. Viele Schäden sind vermeidbar, wenn Feuchtequellen erkannt und Ableitungs- bzw. Trocknungswege geplant werden.

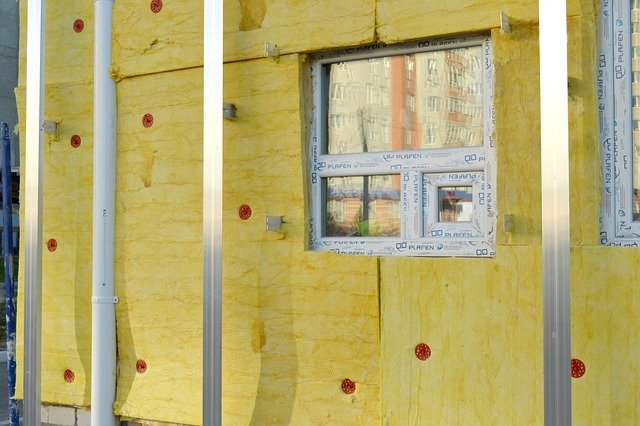

insulation (insulation) – Welche Dämmmaterialien und Systeme sind sinnvoll?

Die Auswahl der Dämmung (insulation) richtet sich nach Einsatzort, Feuchtebelastung und gewünschter Dämmwirkung. Mineralische Dämmstoffe wie Glas- oder Steinwolle sind diffusionsoffen und nicht kapillar aktiv; sie eignen sich gut in Kombination mit dampfdurchlässigen Systemen. Polymere wie EPS oder PIR haben geringe Diffusionsoffenheit, bieten aber hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke. Für feuchtebelastete Bauteile gibt es kapillaraktive Putze und Holzfaserplatten, die Feuchte puffern und kontrolliert abgeben. Wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung, damit Anschlussdetails luftdicht und wärmebrückenfrei bleiben.

wall (wall) – Planung und Ausführung an Innen‑ und Außenwänden

Wand (wall)-Sanierungen unterscheiden sich zwischen Außen- und Innendämmung: Außenwärmedämmverbundsysteme (WDVS) schützen die Bausubstanz und verlagern den Taupunkt nach außen; Innendämmung ist oft die Lösung bei denkmalgeschützten Fassaden, erfordert aber besondere Feuchteschutzmaßnahmen. Bei beiden Varianten sind Anschlüsse an Fenster, Laibungen und Decken kritisch. Ein Feuchte- und Wärmeschutzkonzept berücksichtigt den Schichtaufbau, Diffusionsverhalten und Lüftungskonzept, um Kondensat und Schimmel zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen nach der Ausführung tragen zur langfristigen Funktion bei.

Fazit

Heizungsdämmung wirkt nicht nur auf den Energieverbrauch, sondern beeinflusst direkt das Feuchtemanagement eines Hauses. Keller und erdberührte Bauteile benötigen besondere Maßnahmen gegen aufsteigende und drückende Feuchte, während Wände und Decken durch einen ausgewogenen Schichtaufbau vor Kondensation geschützt werden. Die richtige Materialwahl, luftdichte Ausführung und geplante Lüftung sind entscheidend, um Schimmel und Bauschäden zu vermeiden. Bei komplexen Fällen lohnt sich eine fachliche Begutachtung, um dauerhaft funktionierende Lösungen für Dämmung und Feuchteschutz zu erzielen.