Lost Places in Deutschland: Geschichte, Recht & Risiken

Verlassene Häuser in Deutschland ziehen Fotografen, Urban Explorer und Historiker an. Dieser Beitrag erklärt rechtliche Regeln, Sicherheitsgefahren, Denkmalpflege und mögliche Nutzungskonzepte. Er bietet praktische Hinweise zu Kosten, Verantwortung und künstlerischer Dokumentation und hilft, verlassene Orte verantwortungsvoll zu betrachten.

Verlassene Gebäude faszinieren viele Menschen: sie sind stille Zeugnisse vergangener Lebenswelten, spiegeln ökonomische und demografische Veränderungen wider und bieten mit ihrer besonderen Atmosphäre einen Anreiz für Fotografen und Künstler. Gleichzeitig stellen sie urbane Herausforderungen dar, von Sicherheitsrisiken bis zu Fragen der denkmalpflegerischen Verantwortung. Im Folgenden werden rechtliche Rahmenbedingungen, Gefahren, Erhaltungsansätze, künstlerische Nutzung sowie Kosten und Zuständigkeiten übersichtlich dargestellt.

Rechtliche Grundlagen beim Betreten

In Deutschland gilt grundsätzlich das Hausrecht des Eigentümers. Selbst wenn ein Gebäude äußerlich offen erscheint oder keine Absperrungen sichtbar sind, ist das Betreten ohne Erlaubnis in der Regel unzulässig. Unbefugtes Eindringen kann als Hausfriedensbruch verfolgt werden; zusätzlich drohen zivilrechtliche Ansprüche bei Schäden. Für Fotografen, Urban Explorer und Interessierte heißt das: Einholen einer ausdrücklichen Genehmigung ist der sichere Weg, ansonsten sollten nur offizielle Führungen oder Veranstaltungen besucht werden. Bei öffentlichen Veranstaltungen oder Kulturprojekten werden oft gesonderte Vereinbarungen getroffen, die Haftungsfragen und Zugangsregelungen klären.

Technische und gesundheitliche Gefahren

Verlassene Häuser bergen vielfältige Gefahrenquellen. Statische Mängel wie morsches Holz, durchgefressene Balken oder brüchiges Mauerwerk können zu Einstürzen führen. Lose Deckenverkleidungen und nicht sichtbare Öffnungen im Boden sind Unfallrisiken. Darüber hinaus bestehen gesundheitliche Risiken: Schimmelsporen, Asbest in alten Baustoffen, Bleimale und andere Schadstoffe können bei Kontakt oder beim Aufwirbeln von Staub erhebliche Folgen haben. Elektrische Installationen sind oft beschädigt; offene Kabel oder Wasser in Verbindung mit Strom bergen zusätzliche Gefahren.

Wer Gebäude professionell begutachtet oder dokumentiert, sollte persönliche Schutzausrüstung tragen (Atemschutz, Schutzhelm, Handschuhe, festes Schuhwerk) und im Idealfall mit Fachleuten wie Statikern oder Sanierungsexperten zusammenarbeiten. Alleinige Erkundungen durch Unbefugte sind sowohl rechtlich als auch aus Sicherheitsgründen riskant.

Denkmalschutz, Erhaltungsstrategien und Nutzungsideen

Viele leerstehende Bauten sind Teil des kulturellen Erbes und stehen unter Denkmalschutz. Das bringt besondere Pflichten, aber auch Fördermöglichkeiten mit sich: Sanierungen historischer Substanz können durch staatliche Zuschüsse oder Förderprogramme unterstützt werden. Zugleich sind Erhaltungsmaßnahmen teuer und technisch anspruchsvoll. Deshalb setzen Initiativen, Vereine und Projekte zunehmend auf kreative Konzepte, um denkmalwürdige Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen. Beispiele reichen von Wohnraum- und Gewerbenutzungen über Kulturzentren bis zu Co-Working-Spaces oder kulturellen Ateliers.

Erfolgreiche Umnutzungen kombinieren denkmalpflegerische Sorgfalt mit wirtschaftlich tragfähigen Nutzungskonzepten. Öffentlich-private Partnerschaften, Zwischennutzungen und partizipative Verfahren mit Anwohnern können helfen, leerstehenden Raum zu reaktivieren und gleichzeitig städtebauliche Belange zu berücksichtigen.

Dokumentation und künstlerische Auseinandersetzung

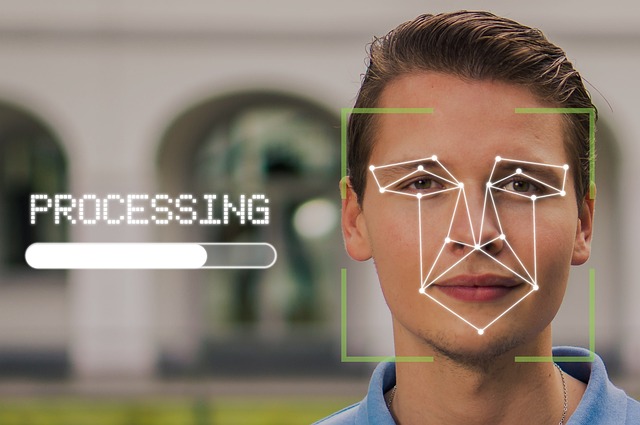

Die fotografische Dokumentation leerstehender Orte, oft als Lost Places Photography bezeichnet, hat sich zu einem etablierten Genre entwickelt. Fotografen halten Verfall und Atmosphäre fest, schaffen damit eine visuelle Chronik und sensibilisieren für den kulturellen Wert solcher Orte. Neben Fotografie greifen auch Malerei, Installationen oder audiovisuelle Projekte das Thema auf und setzen eigene narrative oder kritische Akzente.

Beim künstlerischen Umgang mit verlassenen Gebäuden ist es wichtig, rechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten und den Schutz der Substanz zu respektieren. Künstlerische Interventionen können wiederum Impulse für die Wiederbelebung eines Ortes geben, etwa durch temporäre Ausstellungen oder Community-Workshops.

| Kostenfaktor | Geschätzte Höhe | Verantwortlicher |

|---|---|---|

| Sicherung des Gebäudes | 5.000 - 15.000 € | Eigentümer |

| Grundsteuer | 200 - 1.000 € jährlich | Eigentümer |

| Versicherung | 500 - 2.000 € jährlich | Eigentümer |

| Abrisskosten | 10.000 - 100.000 € | Eigentümer |

| Notsicherung | 2.000 - 10.000 € | Kommune/Eigentümer |

Preise, Gebühren und Kosteneinschätzungen in diesem Artikel basieren auf den aktuellsten verfügbaren Informationen, können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern. Vor finanziellen Entscheidungen wird eine unabhängige Recherche empfohlen.

Kosten, Zuständigkeiten und praktische Hinweise

Finanzielle Belastungen fallen größtenteils den Eigentümern zu: regelmäßige Abgaben wie Grundsteuer sowie Ausgaben für Versicherungen und die Sicherung des Gebäudes. Bei akuten Gefährdungen kann die Kommune intervenieren und Notsicherungsmaßnahmen veranlassen; in manchen Fällen fordert die Kommune die Erstattung der Kosten vom Eigentümer ein. Abrisskosten variieren stark je nach Größe, Schadstoffbelastung und Zugangssituation.

Wer an Sanierungs- oder Umnutzungsprojekten interessiert ist, sollte frühzeitig Gespräche mit Bauämtern, Denkmalbehörden und möglichen Förderstellen führen. Machbarkeitsstudien und Kosten-Nutzen-Rechnungen sind unerlässlich, um langfristig tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Fazit

Verlassene Häuser sind ambivalente Orte: Sie faszinieren durch Atmosphäre und Geschichte, zugleich können sie Gefahren und hohe Kosten mit sich bringen. Rechtlich gilt: Betreten ohne Erlaubnis ist meist unzulässig. Erhalt und sinnvolle Umnutzung erfordern finanzielle Mittel, fachliche Planung und oft kreatives Denken. Fotografen und Künstler tragen zur Wahrnehmung dieser Orte bei, sollten aber verantwortungsvoll und im Einklang mit rechtlichen Vorgaben handeln. Insgesamt bieten verlassene Gebäude die Chance, gesellschaftliche, denkmalpflegerische und städtebauliche Antworten zu finden, die Geschichte bewahren und zugleich neuen Nutzen stiften.