Neuropathie: Behandlungsansätze und Selbstmanagement

Neuropathie beschreibt Schädigungen der peripheren Nerven, die zu Symptomen wie Kribbeln, Taubheit, Schmerzen oder Muskelschwäche führen können. Die Behandlung richtet sich nach der Ursache, dem Schweregrad und den betroffenen Nerven. Dieser Artikel erklärt häufige Ursachen, diagnostische Schritte sowie medizinische und ergänzende Behandlungsoptionen, die Menschen helfen können, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als medizinischer Rat zu verstehen. Bitte konsultieren Sie für individuelle Beratung und Behandlung eine qualifizierte medizinische Fachkraft.

Was verursacht Neuropathie?

Neuropathie kann viele Ursachen haben: Diabetes mellitus ist weltweit eine der häufigsten Auslöser, gefolgt von Infektionen, Alkoholmissbrauch, bestimmten Medikamenten (z. B. Chemotherapeutika), Vitaminmangelzuständen und Autoimmunerkrankungen. Auch erbliche Erkrankungen oder traumatische Verletzungen können periphere Nerven schädigen. Die Symptome variieren je nach betroffenem Nerv und können sensibel, motorisch oder autonom (z. B. Blutdruck- oder Verdauungsstörungen) ausgeprägt sein. Eine genaue Ursachenerforschung ist entscheidend für die Therapieplanung.

Neben primären Ursachen spielen begleitende Faktoren wie schlechter Blutzucker, Rauchen oder Nährstoffdefizite eine Rolle. Das Erkennen und Beheben solcher Faktoren — etwa Verbesserung der Blutzuckerwerte bei Diabetes oder Absetzen neurotoxischer Substanzen — ist oft zentral für die Therapieerfolge und verhindert weiteres Fortschreiten der Nervenschädigung.

Wie wird Neuropathie diagnostiziert?

Die Diagnose beginnt mit einer ausführlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung: Sensibilitätsprüfungen, Reflexkontrolle und Krafttests liefern erste Hinweise. Standardisierte Fragebögen und einfache Messverfahren (z. B. Monofilament-Test) helfen, das Ausmaß sensorischer Störungen zu erfassen. Laboruntersuchungen suchen nach Ursachen wie Diabetes, Vitamin-B12-Mangel oder Entzündungszeichen.

Zur weiterführenden Diagnostik gehören Elektromyographie (EMG) und Nervenleitungsstudien, um Art und Ausmaß der Nervenschädigung zu bestimmen. Bildgebende Verfahren (Ultraschall, MRT) kommen bei Verdacht auf Kompression oder strukturelle Veränderungen zum Einsatz. Gelegentlich sind Nervenbiopsien oder genetische Tests erforderlich, wenn seltene Ursachen vermutet werden.

Welche medikamentösen Behandlungen gibt es?

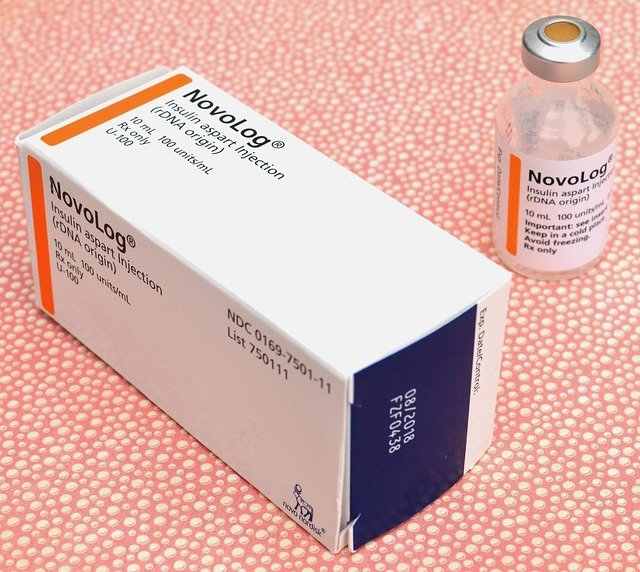

Zur symptomatischen Behandlung stehen mehrere Medikamentengruppen zur Verfügung: Antikonvulsiva wie Pregabalin oder Gabapentin werden häufig gegen neuropathische Schmerzen eingesetzt; bestimmte Antidepressiva (z. B. Duloxetin, Amitriptylin) zeigen ebenfalls schmerzlindernde Effekte. Bei entzündlichen Neuropathien können Immunsuppressiva oder Kortikosteroide indiziert sein. Bei metabolischen Ursachen wie Diabetes ist die Optimierung der Grundkrankheit zentral.

Die Wahl des Medikaments richtet sich nach Wirksamkeit, Nebenwirkungsprofil und Begleiterkrankungen. Dosisanpassungen und Kombinationstherapien sind üblich. Bei therapieresistenten Fällen können Interventionen wie Nervenblockaden oder implantierbare Neurostimulatoren in spezialisierten Zentren geprüft werden.

Welche physikalischen und ergänzenden Therapien helfen?

Physiotherapie und Ergotherapie spielen eine wichtige Rolle zur Erhaltung von Kraft, Koordination und Alltagstätigkeiten. Gezielte Übungen verbessern Propriozeption und können Stürze reduzieren. Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) und Wärmeanwendungen werden von manchen Betroffenen als schmerzlindernd empfunden. Balance- und Gangtraining sind besonders bei sensomotorischer Neuropathie sinnvoll.

Ergänzend können Schmerzbewältigungsprogramme, kognitive Verhaltenstherapie und Techniken zur Stressreduktion die subjektive Belastung mindern. Bei Nährstoffmängeln (z. B. Vitamin B12) ist eine gezielte Substitution indiziert. Wichtig ist, dass alternative Therapien mit behandelnden Ärztinnen oder Ärzten abgestimmt werden, um Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen zu vermeiden.

Wie kann man den Alltag und die Lebensqualität verbessern?

Alltagsmanagement umfasst Fußpflege, geeignete Schuhe und Hilfsmittel zur Vermeidung von Verletzungen, besonders bei sensibler Neuropathie. Ergonomische Anpassungen am Arbeitsplatz, Pausen, und Hilfsmittel für feine motorische Aufgaben können die Selbstständigkeit erhalten. Schmerzmanagement durch regelmäßige Aktivität, Schlafhygiene und strukturierte Pausen unterstützt die Belastbarkeit.

Ernährung und Lebensstil sind weiterer Ansatzpunkt: Ausgewogene Ernährung, Vermeidung von Alkohol und Rauchen sowie Kontrolle chronischer Erkrankungen (z. B. Blutzuckeroptimierung) tragen zur Stabilisierung bei. Auch lokale Dienste und Selbsthilfegruppen in Ihrer Region bieten oft praktische Unterstützung und Erfahrungsaustausch, was die Bewältigung im Alltag erleichtern kann.

Umgang mit Langzeitverlauf und Prognose

Die Prognose hängt stark von der Ursache und dem Zeitpunkt des Behandlungsbeginns ab. Bei behandelbaren Ursachen (z. B. Vitaminmangel, medikamenteninduzierter Neuropathie) kann eine deutliche Besserung eintreten. Chronische und fortschreitende Formen erfordern meist interdisziplinäre Betreuung, um Schmerzen zu lindern und Funktionsverlust zu minimieren. Regelmäßige ärztliche Kontrollen und Anpassung der Therapie sind wichtig, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Langfristig sind Selbstmanagement, Therapieadhärenz und Prävention von Folgekomplikationen zentrale Bausteine. Individuelle Therapiestandards entwickeln Fachärzte oft in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten, Schmerztherapeuten und weiteren Spezialisten, um die bestmögliche Lebensqualität zu erhalten.

Die Behandlung von Neuropathie umfasst Ursachenforschung, symptomatische Therapie und Maßnahmen zur Erhaltung der Funktion. Eine individuell abgestimmte, oft multimodale Herangehensweise verbessert Chancen auf Symptomlinderung und Alltagsbewältigung. Regelmäßige ärztliche Begleitung und Selbstfürsorge bleiben entscheidend für den langfristigen Verlauf.