Transparente Photovoltaik im Alltag: Chancen und technische Grenzen

Transparente Photovoltaik kombiniert Energieerzeugung mit Verglasung und verspricht neue Möglichkeiten für Fassaden, Fenster und Innenraumnutzung. Der Artikel erklärt Funktionsprinzipien, Einsatzszenarien, technische Begrenzungen und Aspekte wie Retrofitting, Smartglass-Integration und Monitoring für eine realistische Einschätzung im urbanen Umfeld.

Transparente Photovoltaik bezeichnet Verfahren und Materialien, die Sonnenlicht durchlassen und gleichzeitig einen Teil der Strahlung in elektrische Energie umwandeln. Anders als opake Solarmodule dienen transparente oder semi-transparente Lösungen sowohl der Tageslichtnutzung als auch der Energieproduktion. In der Praxis stehen Potenziale für Fassaden, Wintergärten, Bürogebäude und Verkehrsbauten gegen physikalische und wirtschaftliche Einschränkungen. Dieser Text stellt Funktionsweisen, Integrationsmöglichkeiten und Grenzen zusammen, damit Planer, Architekturinteressierte und Gebäudebetreiber eine fundierte Einschätzung erhalten.

Was ist transparente Photovoltaik (photovoltaic, transparentpv)?

Transparente Photovoltaik nutzt dünne Schichten oder organische Halbleiter, die selektiv bestimmte Wellenlängen absorbieren und in Strom umwandeln. Materialien reichen von gefärbten organischen Solarzellen über Perowskite bis zu beschichteten Gläsern mit integrierten Leitbahnen. Der Vorteil liegt in der Kombination aus Verglasung und Energieerzeugung, jedoch ist der Wirkungsgrad pro Fläche meist deutlich niedriger als bei konventionellen Siliziummodulen. Anwendungen fokussieren auf Bereiche, in denen Lichtdurchlass und Flächennutzung wichtig sind.

Wie beeinflussen Verglasung und Daylighting die Energieeffizienz? (glazing, daylighting, energyefficiency)

Die Einbettung von photovoltaischer Verglasung beeinflusst Tageslichtnutzung und Gebäudeenergiebedarf. Richtig eingesetzt kann sie Blendung reduzieren und gleichzeitig Gebäudeenergie durch dezentrale Stromproduktion senken. Allerdings führt jede zusätzliche Beschichtung zu veränderter Lichtfarbe und möglicher Reduktion der solaren Wärmegewinne, was in kühleren Klimazonen die Heizlast beeinflussen kann. Ein integratives Design berücksichtigt verschattungsfreie Ausrichtung, Lichtlenkung und die Balance zwischen Tageslichtkomfort und Energieverbrauch.

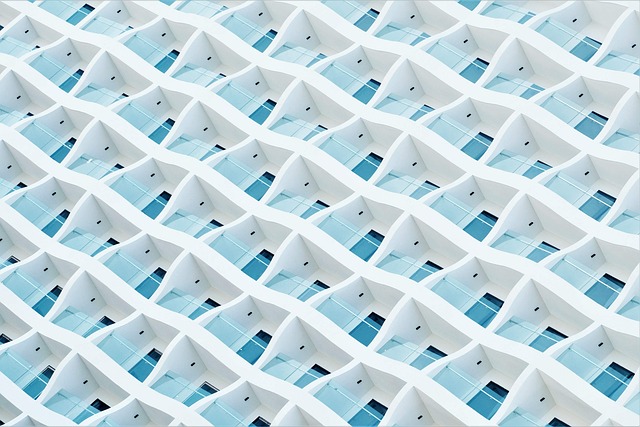

Welche Rolle spielt BIPV für Fassade und Bauwesen? (bipv, facade, building)

Building-integrated photovoltaics (BIPV) macht Photovoltaik zum Bestandteil der Gebäudehülle: Dach, Fassade, Glasbauteile. Transparente PV eignet sich besonders für vertikale Flächen und großflächige Verglasungen, wenn die architektonische Ästhetik erhalten bleiben soll. BIPV kann regulatorische Vorteile bieten, indem es Materialien und Funktionen zusammenfasst, jedoch erfordert die Einbindung in statische, thermische und brandschutztechnische Nachweise eine enge Abstimmung zwischen Architekten, Ingenieuren und Herstellern.

Eignung für Retrofitting und Neubau (retrofitting, sustainability)

Für Bestandsgebäude bietet transparente PV Chancen beim Retrofitting, besonders wenn Fensterflächen ohnehin erneuert werden. Nachrüstlösungen sind verfügbar, doch sind Kompatibilität, Anschlussinfrastruktur und Langzeitstabilität entscheidend. In Neubauten lässt sich die Technologie planvoll integrieren, etwa in Atrien oder Fassadenelementen. Nachhaltigkeitsbewertungen sollten Lebenszyklusanalysen, Recyclingfähigkeit der eingesetzten Materialien und Wirkungsgrad über die Betriebsdauer berücksichtigen.

Integration mit Smartglass und Monitoring (smartglass, monitoring, renewables)

Die Kombination mit Smartglass-Technologien erlaubt adaptive Licht- und Wärmeregelung: elektrochrome Verglasungen oder abdunkelnde Systeme können mit PV-Elementen gekoppelt werden, um Komfort und Ertrag abzustimmen. Monitoringlösungen sind wichtig, um Ertragsdaten, Temperaturverhalten und Degradation zu verfolgen. Vernetzte Sensorik unterstützt Fehlersuche und optimiert Betrieb, etwa durch Lastmanagement in Kombination mit anderen erneuerbaren Energiequellen.

Technische Grenzen und Beitrag zur Klimastrategie (climateaction, sustainability, renewables)

Wesentliche technische Grenzen sind niedrige Flächenwirkungsgrade, Materialalterung und häufig höhere Kosten pro erzeugter Kilowattstunde gegenüber Standardmodulen. TransparentPV eignet sich daher weniger für maximale Stromproduktion und mehr für Multifunktionalität dort, wo Flächen knapp sind oder ästhetische Anforderungen bestehen. In städtischen Klimastrategien kann die Technologie dennoch einen Beitrag leisten: dezentral erzeugter Strom auf Fassaden reduziert Netzverlust und kann in Kombination mit Energiespeichern und Effizienzmaßnahmen Teil einer resilienten Strategie sein. Wichtig bleibt, dass transparente Photovoltaik eine ergänzende Rolle spielt, nicht den Ersatz konventioneller Solaranlagen.

Schlussbemerkung: Transparente Photovoltaik eröffnet realistische Anwendungsfelder zwischen Architektur und Energiewende, insbesondere bei der multifunktionalen Nutzung von Verglasungsflächen. Verantwortungsvolle Planung, materialwissenschaftliche Weiterentwicklung und ein klarer Blick auf energetische und wirtschaftliche Kennzahlen sind notwendig, um Chancen gegenüber technischen Grenzen abzuwägen.