Évaluer les programmes universitaires : critères académiques et pratiques

Choisir un programme universitaire nécessite de confronter critères académiques et exigences pratiques. Cet article propose des repères pour comparer cursus, ressources pédagogiques et débouchés, afin d'évaluer la qualité d'une formation dans un contexte international.

Évaluer un programme universitaire demande un regard à la fois sur la qualité du curriculum et sur les conditions concrètes d’apprentissage proposées aux étudiant·es. Au-delà des labels et des classements, il convient d’examiner les objectifs pédagogiques, la structure des cours, la cohérence entre théorie et pratique, ainsi que l’accompagnement vers la graduation et l’insertion professionnelle. Cet article détaille des critères vérifiables pour apprécier un programme, en intégrant des aspects comme l’accès aux ressources (audiobooks, supports en ligne), les possibilités de remote learning, et la pertinence des stages ou partenariats industriels pour la formation des futur·es diplômé·es.

curriculum et standards académiques

Le curriculum est le cœur de l’évaluation : il doit préciser les compétences visées, les modalités d’évaluation, et la progression des enseignements. Vérifiez la présence de cours fondamentaux et optionnels, l’équilibre entre théorie et pratique, et la mise à jour des contenus face aux évolutions professionnelles. La clarté des objectifs d’apprentissage et l’existence d’une gouvernance pédagogique (révisions régulières, comités) sont des indicateurs de qualité. Des programmes orientés vers des secteurs spécifiques — par exemple un module sur droit industriel ou routier lié au highway law — montrent une adaptation aux besoins du marché.

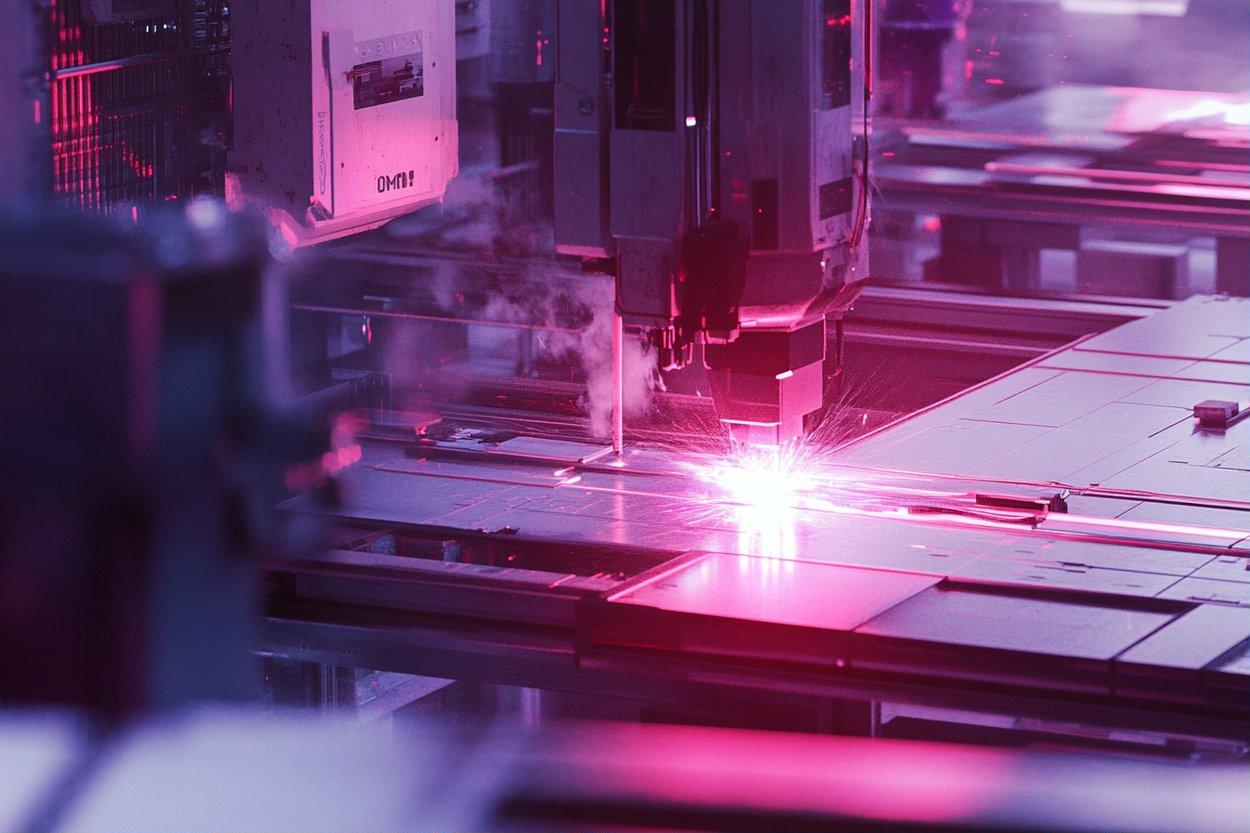

education pratique: stages, production et mechanic

L’ancrage pratique se mesure par l’offre de stages, projets en production et partenariats avec des entreprises (mechanic, industrial, production). Un bon programme facilite l’accès à des terrains professionnels variés et propose des évaluations basées sur des réalisations concrètes. Pour des cursus liés à des professions techniques ou hybrides, la collaboration avec des ateliers, laboratoires ou services juridiques d’entreprises permet de confronter les étudiant·es à des cas réels. La documentation sur les taux de placement en stage et les types de missions aide à apprécier cette dimension pratique.

professional development, license et graduation

Les critères liés au professional development incluent l’accompagnement vers l’obtention d’une license ou d’une qualification reconnue et le soutien à la graduation. Des dispositifs comme l’aide à la rédaction de CV, l’accès à des coaches carrières, des modules sur l’éthique professionnelle et des simulations d’audiences (pour les filières juridiques) renforcent l’employabilité. Vérifiez si le diplôme est accrédité par des instances nationales ou internationales et si le programme prépare explicitement aux certifications ou licences professionnelles pertinentes.

remote learning, audiobooks et ressources pédagogiques

La qualité des ressources pédagogiques est cruciale, surtout avec le développement du remote learning. Une offre équilibrée mêle cours en présentiel, contenus asynchrones, audiobooks pour révisions et plateformes interactives. La disponibilité de supports numériques facilite l’accès pour les étudiant·es en mobilité ou qui travaillent. Évaluez la formation des enseignant·es à l’enseignement à distance, la fréquence des interactions en ligne, et la facilité d’accès aux bibliothèques numériques et aux bases de données juridiques.

employabilité: worker, travel, road et contextes internationaux

L’impact professionnel d’un programme se lit dans la diversité des débouchés et la mobilité qu’il autorise. Un cursus qui intègre des perspectives internationales (partenariats au Japon, échanges Erasmus, modules comparatifs) ou des parcours combinant droit et domaines connexes (transport, travel law, droit routier) offre plus d’options. De même, des collaborations avec le secteur industriel ou des acteurs du highway et du road management permettent d’élargir les compétences des futurs workers. Évaluez les réseaux d’ancien·nes étudiant·es, la fréquence des interventions de praticien·nes (doctors, juristes, consultants) et l’existence de modules de doublage ou traduction (dubbing) pour les programmes multilingues.

critères organisationnels et environnement d’apprentissage

L’organisation administrative, la taille des promotions, le ratio enseignant·e/étudiant·e et les infrastructures (salles, laboratoires, platforms de simulation) influent sur la qualité de l’expérience. Inspectez les modalités d’évaluation, la transparence des règlements, et les dispositifs de support (conseil pédagogique, aide psychologique). Pour des filières spécifiques, la présence d’équipements techniques ou de partenariats avec flight school ou ateliers mécaniques peut être un atout. Enfin, la capacité d’un programme à évoluer avec les mutations du marché et à proposer une formation continue démontre sa robustesse.

Conclusion

Une évaluation complète d’un programme universitaire combine l’analyse du curriculum, des ressources pédagogiques, des liens avec le milieu professionnel et de l’organisation institutionnelle. En croisant ces éléments — accréditations, offres de stages, accessibilité des ressources en remote learning, pertinence des modules pratiques — il devient possible de juger de la capacité d’une formation à préparer des diplômé·es compétent·es et adaptables dans des contextes variés, qu’il s’agisse d’environnements industriels, juridiques ou internationaux.