Prévenir la réapparition : causes courantes et solutions durables pour fissures

Les fissures dans le béton exigent plus qu'un simple colmatage pour rester durablement résolues. Cet article présente les causes habituelles, les méthodes de diagnostic et des solutions efficaces comme l'injection de résine, l'étanchéité et les renforts en fibre de carbone.

Les fissures dans le béton sont visibles sur les murs, les planchers ou les fondations, mais leur origine n’est pas toujours apparente. Avant toute intervention, il faut comprendre si la fissure résulte d’un retrait au séchage, d’un tassement différentiel, d’une variation thermique, d’une surcharge ou d’une corrosion des armatures. Un simple rebouchage superficiel peut masquer le symptôme sans traiter la cause. La perméabilité accrue et la présence d’humidité favorisent la dégradation interne, compromettant la durabilité des réparations. Une stratégie durable combine diagnostics approfondis, choix du matériau adapté et mesures préventives autour de la fondation et du sous-sol afin d’éviter la réapparition.

Causes courantes des fissures dans le béton

Les causes incluent le retrait plastique et hygrométrique, le tassement du sol, les variations thermiques, les charges ponctuelles excessives et la corrosion des armatures. Les fissures dues au retrait sont souvent fines et distribuées, tandis que celles liées au tassement peuvent être inclinées et concentrées près de la fondation. L’humidité du sol et une mauvaise évacuation augmentent la perméabilité et accélèrent la corrosion, transformant une fissure superficielle en problème structurel. Identifier la cause principale oriente la solution.

Quand une fissure est-elle structurelle ?

Une fissure est suspecte si elle s’élargit, provoque des déplacements mesurables ou affecte la capacité portante d’un élément. Les fissures verticales dans un mur porteur, celles qui traversent une poutre ou celles accompagnées d’affaissement exigent une évaluation structurelle. L’observation de la largeur, de la longueur, de l’orientation et de l’évolution dans le temps, complétée par des mesures de déplacement, permet de distinguer les fissures superficielles des défauts structurels nécessitant stabilisation ou réhabilitation.

Diagnostics et inspection pour fondations et sous-sols

Un diagnostic combine examen visuel, relevés dimensionnels, tests d’humidité et méthodes non destructives (ultrasons, thermographie). Pour les fondations et le sous-sol, il est crucial d’évaluer l’étanchéité et les chemins d’infiltration d’eau. Des essais de perméabilité et des sondages ponctuels peuvent révéler corrosion ou perte d’adhérence entre béton et armatures. L’établissement d’un protocole de surveillance permet de suivre l’évolution et de mesurer l’efficacité des interventions réalisées.

Matériaux d’intervention : époxy, polyuréthane et mastic

Le choix du matériau dépend du comportement de la fissure. Les résines époxy apportent rigidité et transfert de contraintes pour des fissures structurelles stables. Les résines polyuréthane, plus flexibles, conviennent aux fissures actives et à l’étanchéité contre l’eau. Les mastics et joints d’étanchéité protègent les surfaces exposées. L’injection de résine dans la fissure restaure l’adhérence interne et réduit la perméabilité; la compatibilité avec l’humidité et l’adhésion au béton déterminent le succès à long terme.

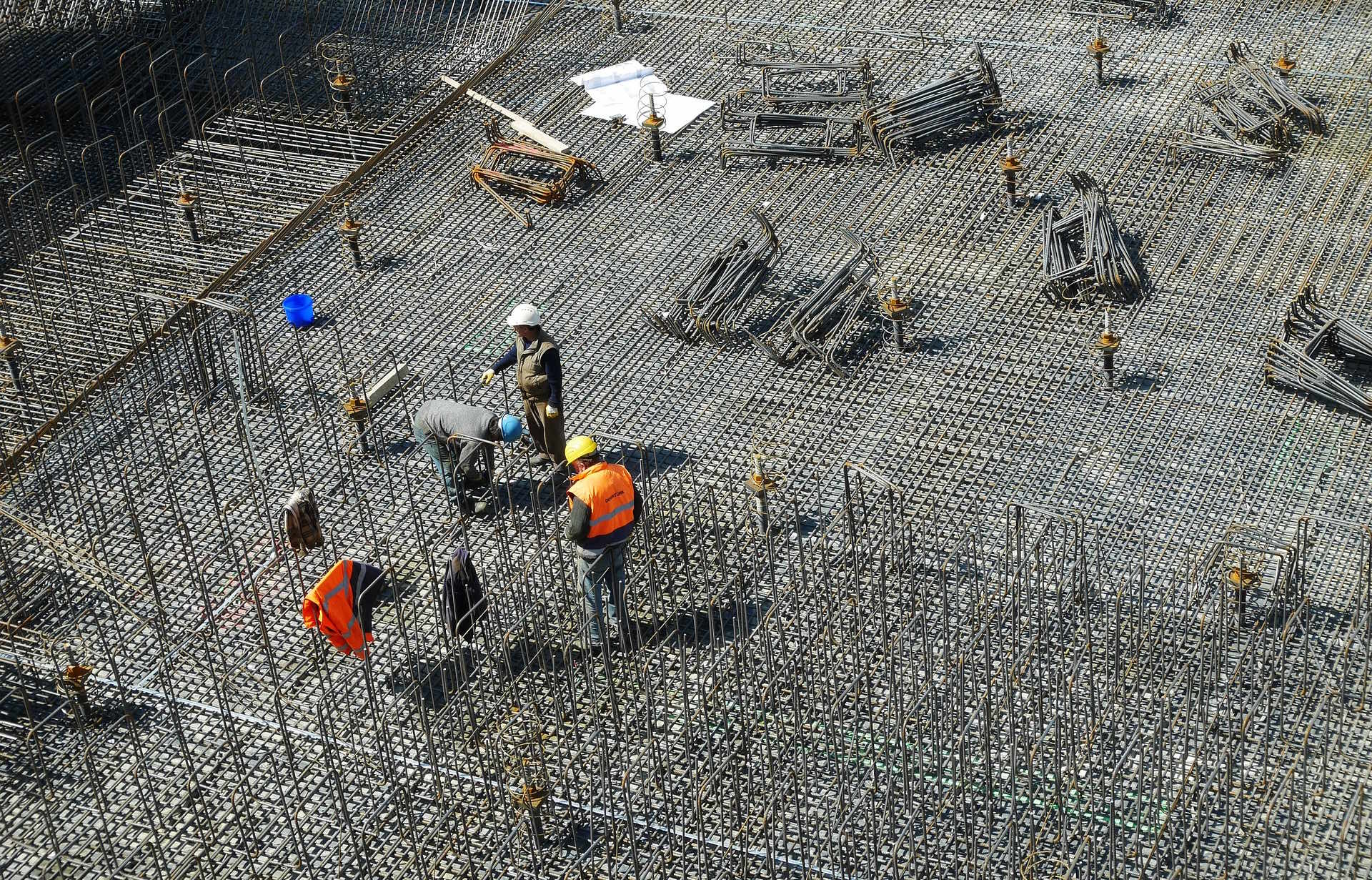

Réparations structurelles et renforts en fibre de carbone

Pour les pertes de capacité portante, le rebouchage local (patching) doit être complété par des mesures de stabilisation: ancrages, appuis supplémentaires ou renforts composites. Les bandes et plaques en fibre de carbone offrent une solution légère et durable pour augmenter la résistance en flexion ou en cisaillement sans intervention lourde. Le bon dimensionnement et une préparation soignée des surfaces sont essentiels pour assurer l’adhérence et la durabilité des renforts.

Prévention durable : étanchéité, surveillance et gestion de l’humidité

Limiter la réapparition implique d’améliorer le drainage autour des fondations, d’appliquer des systèmes d’étanchéité adaptés et de contrôler l’humidité du sol. Des membranes, des revêtements d’étanchéité et des siphons correctement dimensionnés réduisent la pénétration d’eau. La mise en place d’un programme de surveillance permet d’intervenir précocement si des mouvements reprennent. Ensemble, diagnostic, réparation adaptée et mesures préventives augmentent la durabilité des réparations.

Conclusion

Traiter durablement une fissure suppose d’identifier sa cause, d’effectuer des diagnostics précis et d’appliquer une solution adaptée — injection de résine, scellement, renforts composites, rebouchage et mesures d’étanchéité — en intégrant des actions de prévention et de surveillance pour protéger la structure à long terme.