Processus d'intervention rapide après identification d'anomalies hydrauliques

Ce guide décrit les étapes opérationnelles après la détection d'anomalies hydrauliques : vérification initiale des signaux, localisation précise par capteurs et imagerie, actions temporaires pour limiter les impacts et procédures de maintenance et d'analyse pour sécuriser le réseau.

Une intervention réussie après la détection d’une anomalie hydraulique repose sur une séquence claire d’actions : validation de l’alerte, localisation fiable, sécurisation de la zone, réparation temporaire si nécessaire, puis réparation définitive et suivi. L’objectif est de minimiser les impacts environnementaux et opérationnels tout en maximisant la sécurité des équipes. Ce processus combine connaissance hydraulique, technologies de détection et coordination logistique pour garantir une réponse rapide et documentée.

Surveillance des canalisation et comportement hydraulique

La première étape consiste à analyser les indicateurs de base du réseau de canalisation, notamment les variations de pression et de débit. Les modèles hydrauliques aident à interpréter ces variations et à anticiper la propagation d’une fuite. Un écart significatif de pression ou un déséquilibre de débit déclenche une enquête prioritaire. La vérification des historiques et des alarmes SCADA permet de confirmer si l’anomalie est ponctuelle, récurrente ou liée à une opération programmée, afin d’orienter la priorité d’intervention.

Localisation par acoustique et ultrason

Les méthodes par acoustique et ultrason sont efficaces pour localiser précisément une fuite sur une conduite. Des capteurs mesurent les signaux sonores et les vibrations générés par l’écoulement non confiné ; l’analyse des temps d’arrivée et la corrélation entre capteurs permettent de trianguler l’origine. L’interprétation combine signatures acoustiques, mesures de vibration et profils de pression pour distinguer une fuite active d’un autre type d’anomalie (par exemple turbulence interne ou cavitation).

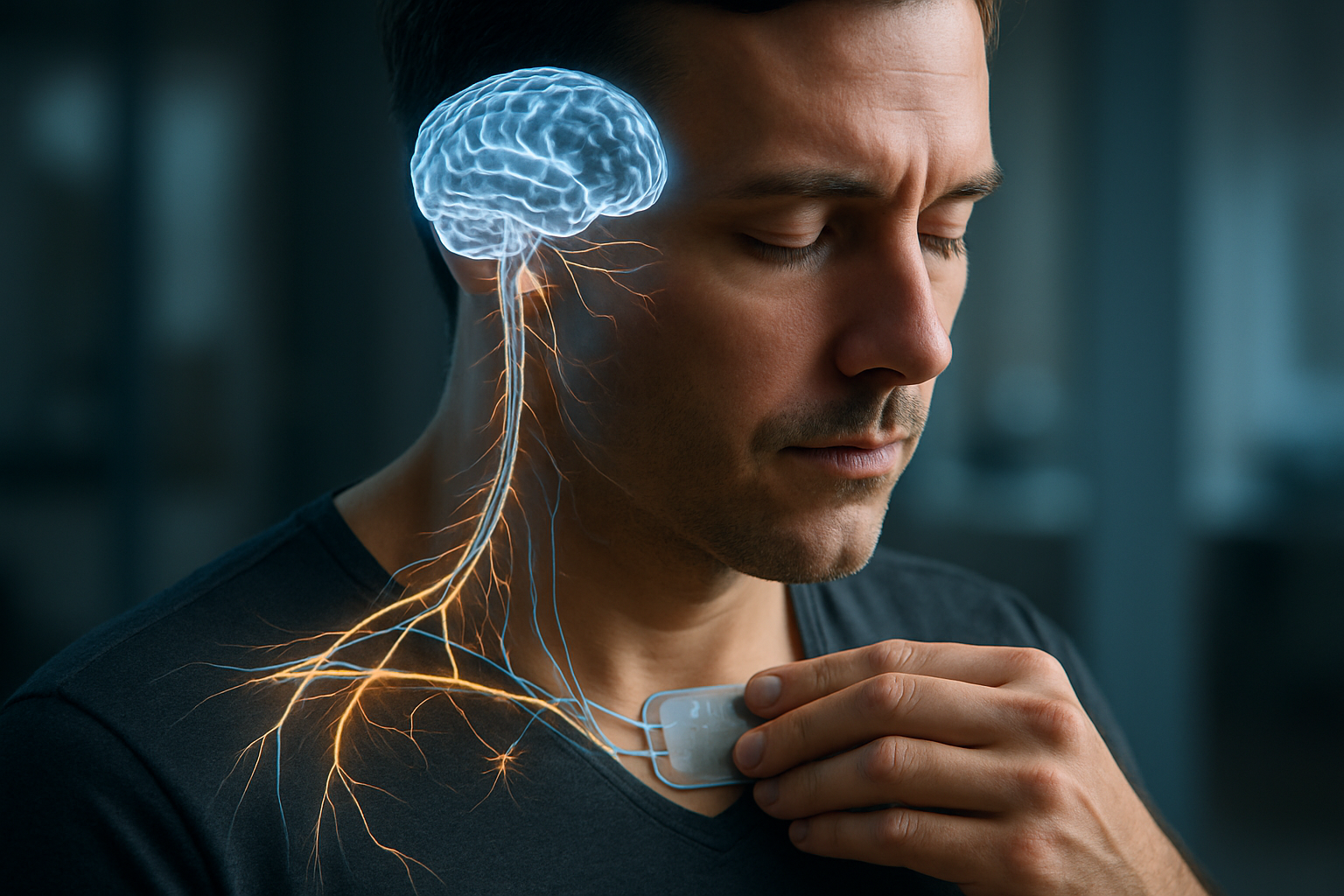

Rôle des capteurs, IdO et télémétrie dans l’alerte rapide

Des capteurs répartis le long du réseau envoient des données via une architecture IdO vers des plateformes de télémétrie en temps réel. Ces flux sont soumis à des algorithmes d’analyse qui détectent des schémas anormaux et priorisent les alertes selon leur gravité. La télémétrie centralise les indicateurs—pression, température, bruit structurel—et permet aux équipes d’intervention d’accéder à une vue consolidée avant leur déploiement, optimisant ainsi les décisions initiales (isolement d’une section, réduction de pression, envoi d’une équipe spécialisée).

Imagerie et cartographie : thermographie, drone et satellite

Les techniques d’imagerie complètent la détection in situ. La thermographie permet de repérer des anomalies thermiques au sol liées à des fuites de fluides ou de chaleur. Les drones équipés de caméras thermiques et multispectrales offrent un accès rapide aux zones difficiles et réalisent une cartographie précise des indices de fuite. Les images satellite peuvent confirmer des tendances à plus grande échelle, notamment pour des infrastructures étendues ou inaccessibles. La combinaison de ces sources améliore la cartographie de la zone d’intervention et la planification logistique.

Intervention rapide, maintenance et analyse post-détection

Sur le terrain, l’intervention suit des étapes standardisées : sécurisation du périmètre, isolement hydraulique de la section affectée, mise en place de mesures temporaires (bouchons, by-pass, baisse contrôlée de pression) puis réparation définitive adaptée au type de dommage. La maintenance inclut des contrôles non destructifs et des essais en pression après réparation. Les données collectées avant, pendant et après l’opération alimentent les outils d’analyse pour documenter l’incident et ajuster les plans de maintenance préventive afin de réduire la récurrence.

Coordination, sécurité et retour d’expérience

La coordination entre équipes opérationnelles, superviseurs et analyse technique est essentielle pour une intervention sûre et efficace. Les procédures de sécurité doivent intégrer l’évaluation des risques chimiques, l’accès au site et la protection de l’environnement. Un retour d’expérience structuré permet d’enrichir les modèles d’analyse et d’améliorer les seuils d’alerte en télémétrie. La mise à jour régulière des protocoles et la formation aux technologies (capteurs acoustiques, outils ultrasonores, plateformes IdO) renforcent la résilience du réseau.

Conclusion Un processus d’intervention rapide après identification d’anomalies hydrauliques combine expertise hydraulique, capteurs performants, télémétrie fiable et outils d’imagerie pour localiser et traiter efficacement les incidents. L’intégration systématique des retours d’expérience et des analyses post-intervention permet d’améliorer la prévention et la maintenance du réseau, limitant ainsi les impacts opérationnels et environnementaux.