Traitements de l'amylose : options et prise en charge

L'amylose regroupe un ensemble de maladies rares caractérisées par le dépôt anormal de protéines au sein des tissus. Ces dépôts progressent et peuvent compromettre la fonction d'organes variés, rendant la prise en charge complexe et souvent multisectorielle. Le traitement vise à ralentir ou arrêter la production de la protéine responsable, à protéger les organes atteints et à améliorer la qualité de vie. Les approches diffèrent selon le type d'amylose et la sévérité des manifestations, et elles requièrent une évaluation par des équipes spécialisées en hématologie, cardiologie et néphrologie.

Cet article est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un avis médical. Veuillez consulter un professionnel de santé qualifié pour des conseils et un traitement personnalisés.

Maladie : qu’est-ce que l’amylose ?

L’amylose est une maladie due à l’accumulation extracellulaire de protéines anormales qui forment des fibrilles insolubles. Selon la nature de la protéine impliquée, on distingue plusieurs formes, comme l’amylose AL (impliquant des chaînes légères d’immunoglobulines) ou l’amylose ATTR (liée à la transthyrétine). La progression et les symptômes varient : certains patients présentent une atteinte cutanée ou rénale, d’autres une atteinte neurologique ou cardiaque. Un diagnostic précis repose sur des examens biologiques, l’imagerie et souvent une biopsie qui confirme la présence de dépôts amyloïdes.

Approche médicale : diagnostic et équipes médicales

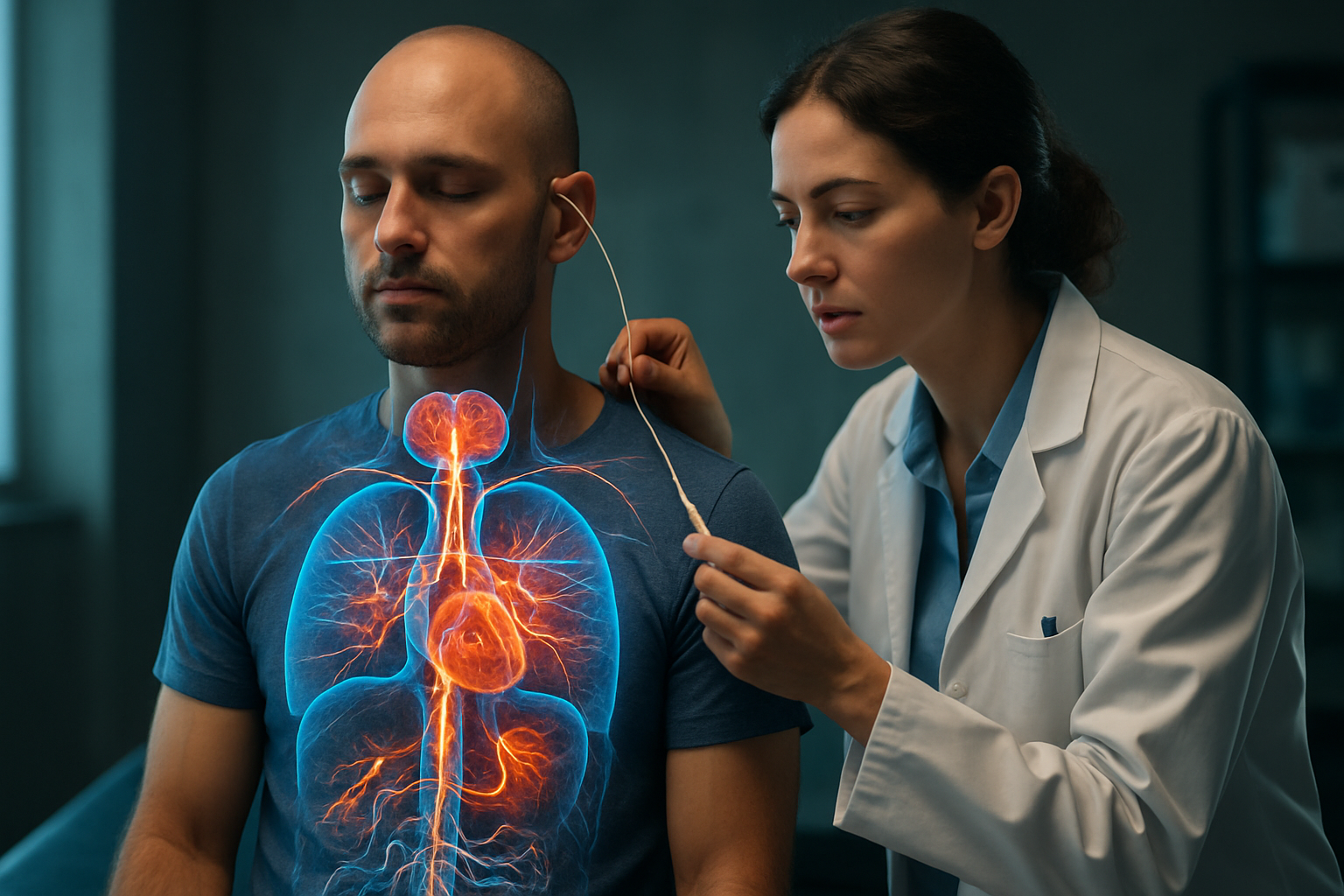

Le parcours médical commence par identifier le type d’amylose, étape cruciale pour orienter le traitement. Des tests sanguins, l’électrophorèse des protéines, l’immunofixation et les dosages de chaînes légères aident à détecter une amylose AL. L’imagerie cardiaque (IRM, échocardiographie) et la scintigraphie peuvent documenter l’atteinte cardiaque. La prise en charge implique une équipe multidisciplinaire : hématologues pour les traitements systémiques, cardiologues pour les complications cardiaques, néphrologues pour l’atteinte rénale et spécialistes de la douleur et de la rééducation pour le suivi global.

Protéine anormale : traitements ciblant la source

Le principe thérapeutique est souvent d’arrêter ou réduire la production de la protéine pathologique. Pour l’amylose AL, les protocoles empruntent des schémas de chimiothérapie similaires à ceux des troubles plasmocytaires, incluant des agents comme la bortezomib, la cyclophosphamide et la dexaméthasone, avec possibilité de greffe de cellules souches autologues chez certains patients. Pour l’amylose ATTR, des traitements visant la transthyrétine existent : stabilisateurs de la protéine, thérapies géniques ou médicaments qui réduisent la synthèse de la protéine hépatique. Le choix dépend du phénotype et de la tolérance.

Organes touchés : adaptation des soins et prise en charge

Les organes affectés déterminent souvent la priorité des soins. L’atteinte rénale peut nécessiter une gestion des protéines urinaires et des troubles électrolytiques ; l’atteinte neurologique appelle des soins symptomatiques pour neuropathie et douleur ; la fragilité générale impose une nutrition adaptée. La réhabilitation, le suivi des fonctions et la prévention des complications infectieuses ou thromboemboliques font partie du plan. Les équipes médicales évaluent régulièrement la fonction des organes pour ajuster les traitements systémiques et le support spécifique.

Cœur : manifestations et traitements cardiaques

L’atteinte cardiaque est une des complications majeures de l’amylose et influe fortement sur le pronostic. Elle peut provoquer une insuffisance cardiaque restrictive, des arythmies et une élévation des biomarqueurs cardiaques. Le traitement combine la prise en charge de l’amylose sous‑jacente et des mesures cardiologiques classiques : diurétiques pour contrôler la surcharge, gestion des arythmies et, dans certains cas, dispositifs implantables. Certaines thérapies ciblées de l’amylose ATTR ont montré un ralentissement de la progression de l’atteinte cardiaque, mais l’évaluation par un cardiologue spécialisé reste essentielle pour adapter la stratégie.

Conclusion

La prise en charge de l’amylose repose sur la caractérisation précise du type et sur une coordination médicale multidisciplinaire. Les traitements ciblent la réduction de la production de la protéine responsable, la stabilisation des dépôts et le soutien des organes atteints, en particulier le cœur et les reins. L’évolution thérapeutique récente a élargi les options, notamment pour l’amylose ATTR, mais le suivi personnalisé et l’évaluation des risques restent au cœur des décisions cliniques.