Micro-fulfillment urbano: nuovo valore per immobili

Un nuovo impulso immobiliare nasce dalla conversione di piccoli negozi e magazzini in micro-fulfillment urbano, rispondendo alla domanda di consegne rapide. Questa trasformazione cambia l'uso del suolo e i ritorni finanziari per proprietari e investitori. Analizzeremo trend, costi, rendimenti e impatti sociali. Scoprire alternative operative e rischi normativi per decisioni prudenti. Prospettive locali guideranno le scelte concretamente nei prossimi anni.

Origini e contesto storico del fenomeno

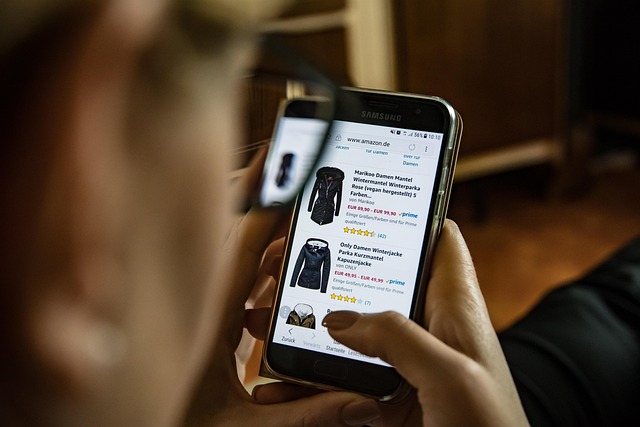

La logistica urbana non è un concetto recente, ma la sua scala e la sua funzione si sono trasformate negli ultimi due decenni. Fino agli anni 2000 il magazzinaggio urbano era marginale rispetto ai grandi poli logistici periferici. L’espansione dell’e-commerce e le aspettative di consegna sempre più rapide hanno però spinto verso soluzioni di prossimità: micro-depositi, dark stores e, più recentemente, micro-fulfillment center (MFC). Questi MFC combinano spazio fisico vicino ai consumatori con processi operativi pensati per consegne last-mile in poche ore. L’accelerazione è stata evidente durante la pandemia 2020-2021, quando la domanda di beni consegnati a domicilio è salita a livelli storici, spingendo operatori e proprietari immobiliari a ripensare l’uso degli spazi commerciali dismessi. La storia del fenomeno mostra una transizione da un modello di logistica centralizzata a uno disperso e capillare, in cui anche unità da poche centinaia di metri quadrati assumono valore strategico.

Trend attuali e dinamiche di mercato

Attualmente il mercato urbano sta rispondendo a due forze principali: la domanda di velocità e la scarsità di spazi adatti vicino ai centri urbani. Studi di settore indicano che i volumi di ordini online continuano a crescere su scala annua, determinando un aumento degli investimenti in immobili per la logistica di prossimità. I proprietari di piccole superfici commerciali nel centro città vedono nuove opportunità di riallocazione, mentre gli investitori istituzionali guardano a portafogli ibridi che combinano retail, parcheggi e micro-logistica. Sul fronte dei prezzi, si osserva spesso un premio di canone per unità convertite in micro-logistica rispetto al retail tradizionale, variabile per città e per tipologia di immobile. Allo stesso tempo emergono tensioni: normative locali, limiti di traffico e preoccupazioni della comunità possono rallentare progetti che non prevedono soluzioni di mitigazione.

Analisi finanziaria e ritorni per investitori

Dal punto di vista finanziario, la conversione a micro-fulfillment richiede una valutazione attenta dei costi di retrofit, della durata dei contratti di locazione e della profilazione del tenant. Rapporti di settore indicano che i costi di ristrutturazione per adattare un negozio a micro-fulfillment possono spaziare ampiamente (esempio indicativo: alcune centinaia a diverse migliaia di euro per metro quadro, a seconda della complessità) e includono spese per pavimentazione, portoni di carico, impianti elettrici potenziati e, se necessari, sistemi di movimentazione. Sul fronte dei ricavi, i canoni possono registrare un incremento rispetto al retail tradizionale grazie alla maggiore intensità d’uso e alla volatilità della domanda locale. In termini di valutazione, i cap rate per asset logistici urbani tendono a essere più compressi rispetto a retail secondario ma meno rispetto a grandi poli logistici prime; la differenza dipende dalla qualità dell’accesso veicolare e dalla stabilità del tenant. Per un investitore, scenari plausibili mostrano che un progetto ben eseguito può generare rendimenti totali competitivi, con un rischio operativo maggiore ma compensato da ingressi di ricavo più alti e diversificazione del portafoglio. La due diligence dovrebbe includere simulazioni di cash flow a 3-5 anni, analisi dei picchi stagionali e stress test su variazioni di costi di gestione.

Vantaggi, limitazioni e impatti per le parti coinvolte

Vantaggi: per i proprietari immobiliari la conversione offre una via di uscita da un retail in declino, con potenziali incrementi di canone e occupazione stabile. Per gli operatori logistici, i MFC consentono consegne più veloci, riduzione dei chilometri percorsi e migliori economie di servizio per ordini a bassa quantità. Per la collettività, in ottica di conveniente accesso ai beni quotidiani, può significare maggiore servizio locale.

Limitazioni: il traffico di veicoli commerciali e le operazioni di carico/scarico possono generare impatti negativi in aree residenziali se non gestiti. Le normative urbanistiche non sempre contemplano questa conversione e possono richiedere varianti di destinazione d’uso, permessi o vincoli ambientali. A livello operativo, la necessità di staff (magazzinieri, rider) e la gestione dei picchi possono aumentare i costi di gestione.

Impatto su acquirenti, venditori e investitori: i compratori di immobili in contesti urbani dovranno valutare la possibilità di conversione come valore aggiunto; venditori con asset obsoleti possono trovare una nicchia di mercato. Gli investitori istituzionali devono bilanciare il rendimento atteso con il rischio di obsolescenza tecnica e regolamentare. Per gli inquilini residenziali, la presenza di micro-fulfillment ben regolamentata può migliorare i servizi urbani; se mal gestita, invece, può ridurre la qualità della vita locale.

Aspetti normativi, comunitari e sostenibilità operativa

La trasformazione richiede un approccio proattivo verso le amministrazioni locali: dialogo preliminare, piani di traffico, orari di carico/scarico e soluzioni di mitigazione (es. orientamento verso veicoli elettrici dei corrieri, rotazioni programmate). Le politiche comunali stanno progressivamente riconoscendo la necessità di spazi per la logistica urbana, ma la regolazione è frammentata e spesso reattiva. Da un punto di vista operativo, la sostenibilità delle operazioni è cruciale per ottenere l’accettazione pubblica: immaginare orari notturni limitati, utilizzo di veicoli a basso impatto, e integrazione di sistemi di raccolta rifiuti efficiente. Questi elementi non solo rispondono a esigenze sociali ma possono anche ridurre costi e rischi nel medio termine, migliorando la profittabilità dell’investimento.

Linee guida pratiche per proprietari e investitori

-

Valutare la localizzazione: preferire aree con densità abitativa elevata e restrizioni di traffico gestibili.

-

Effettuare uno studio di fattibilità: includere costi di retrofit dettagliati, stima dei ricavi e analisi di sensitività su volumi di ordini.

-

Negoziare contratti flessibili: lease di durata moderata con clausole che permettano adeguamenti operativi o sublocazioni controllate possono ridurre il rischio.

-

Coinvolgere la comunità: presentare piani di gestione del traffico, orari e misure di mitigazione per ottenere consenso e semplificare i permessi.

-

Diversificare i tenant: considerare mix di operatori (food delivery, retail online locale, fulfillment per servizi B2B) per stabilizzare i flussi di reddito.

-

Pianificare uscite e aggiornamenti tecnologici: prevedere capex periodici per mantenere l’efficienza operativa e l’attrattività dell’asset.

Conclusione e prospettive future

La conversione di spazi urbani in micro-fulfillment rappresenta una frontiera concreta e meno discussa rispetto ai grandi trend della logistica. Offre opportunità di creazione di valore per proprietari e investitori disposti a gestire complessità operative e relazioni con la comunità. Il successo dipende da una corretta valutazione economica, da competenze nella gestione last-mile e da capacità di negoziare con le autorità locali. Nei prossimi anni, la diffusione sarà probabilmente modulata da decisioni pubbliche su regolamentazione del traffico urbano, incentivi alla mobilità sostenibile e dall’evoluzione dei comportamenti di consumo. Per chi opera nel mercato immobiliare, riconoscere questa tendenza e integrare la micro-logistica nelle strategie patrimoniali può rivelarsi un vantaggio competitivo significativo.