Unità sul tetto: aumentare l'offerta abitativa urbana

Le unità sul tetto stanno emergendo come soluzione concreta alla carenza abitativa urbana. Conversioni leggere dei sottotetti riducono costi e tempi rispetto a nuove costruzioni. Politiche comunali e incentivi fiscali accelerano progetti pilota. Investitori valutano rendimenti stabili e rischi tecnici. Questo articolo analizza storia, mercato, costi e opportunità per professionisti e privati. Include esempi pratici, rischi e linee guida operative.

Origini e sviluppo storico delle aggiunte in copertura

L’idea di trasformare i sottotetti e le coperture urbane ha radici antiche: in molte città europee gli spazi sopra i piani abitativi sono stati storicamente destinati a servizi, magazzini o semplici sottotetti non abitabili. Nel secondo dopoguerra la priorità era costruire nuovi isolati, ma dalla fine del XX secolo il crescente valore del suolo e la saturazione dei centri storici hanno portato a riconsiderare questi spazi come opportunità abitativa. Negli anni 2000 alcune amministrazioni europee hanno iniziato a sperimentare procedure semplificate per le sopraelevazioni leggere e le conversioni di sottotetto, soprattutto dove la morfologia edilizia lo permetteva. Recenti normative urbanistiche in città come Parigi, Amsterdam e Milano hanno introdotto strumenti di flessibilità per incentivare il recupero di volumetrie non utilizzate, pur mantenendo vincoli paesaggistici e di sicurezza. Il quadro storico è quindi caratterizzato da un progressivo riconoscimento del potenziale dei tetti, bilanciato da tutela del patrimonio architettonico e normative antisismiche più stringenti.

Trend di mercato e fattori che accelerano l’interesse

Negli ultimi cinque anni si è registrata una combinazione di fattori che rende concretamente interessante l’investimento in unità sul tetto: carenza di offerta abitativa nei centri urbani, aumento dei prezzi al metro quadro, e un incremento delle superfici d’ufficio vuote in alcune aree centrali che libera opportunità di ripensamento dell’uso del suolo urbano. Studi di istituzioni europee e rapporti di settore indicano che molte città hanno capacità non sfruttata in termini di volumetrie superiori o sottotetti abitabili. Inoltre, la crescente domanda per soluzioni abitative compatte ma di qualità (micro-appartamenti, housing per giovani professionisti, affitti a breve/medio termine per lavoratori) crea un mercato ricettivo per nuove unità. Dal punto di vista finanziario, i canoni nelle zone centrali tendono a sostenere investimenti iniziali più alta, mentre i tempi di autorizzazione si sono ridotti in alcuni comuni grazie a procedure urbanistiche semplificate e incentivi per il riuso. È importante sottolineare che le tendenze variano molto a livello locale: città con vincoli storici rigidi presenteranno barriere maggiori rispetto a centri urbani con tessuto edilizio moderno.

Costi, rendimenti e modelli finanziari plausibili

Dal punto di vista economico, i progetti di sopraelevazione/recupero del sottotetto richiedono un’analisi rigorosa dei costi e dei ricavi attesi. Gli elementi principali di costo includono verifica strutturale e eventuali rinforzi, isolamento, impianti (acqua, elettrico, termico), adeguamento antincendio, ascensori o servitù verticali, pratiche urbanistiche e oneri comunali. In base a stime professionali in contesti europei, il costo di trasformazione può variare largamente: tipicamente da circa 1.000 a 3.000 euro al metro quadro per interventi leggeri fino a interventi strutturali più complessi che superano queste soglie. Sui ricavi, la domanda di micro-unità centrali può sostenere canoni che garantiscono rendimenti lordi competitivi rispetto al mercato residenziale tradizionale; in molte città, i rendimenti netti post-ristrutturazione possono oscillare tra il 3% e il 6% annuo, a seconda della localizzazione e del livello di domanda. Per valutare la convenienza è consigliabile calcolare il periodo di payback (spesso 10–20 anni in mercati stabili) e realizzare analisi di sensitività sui tassi di occupazione e sui canoni. Strumenti finanziari disponibili includono mutui per ristrutturazione, finanziamenti ponte per la costruzione, e in alcuni contesti linee di credito agevolate per il recupero urbano; la combinazione di capitale proprio e debito resta la struttura più diffusa.

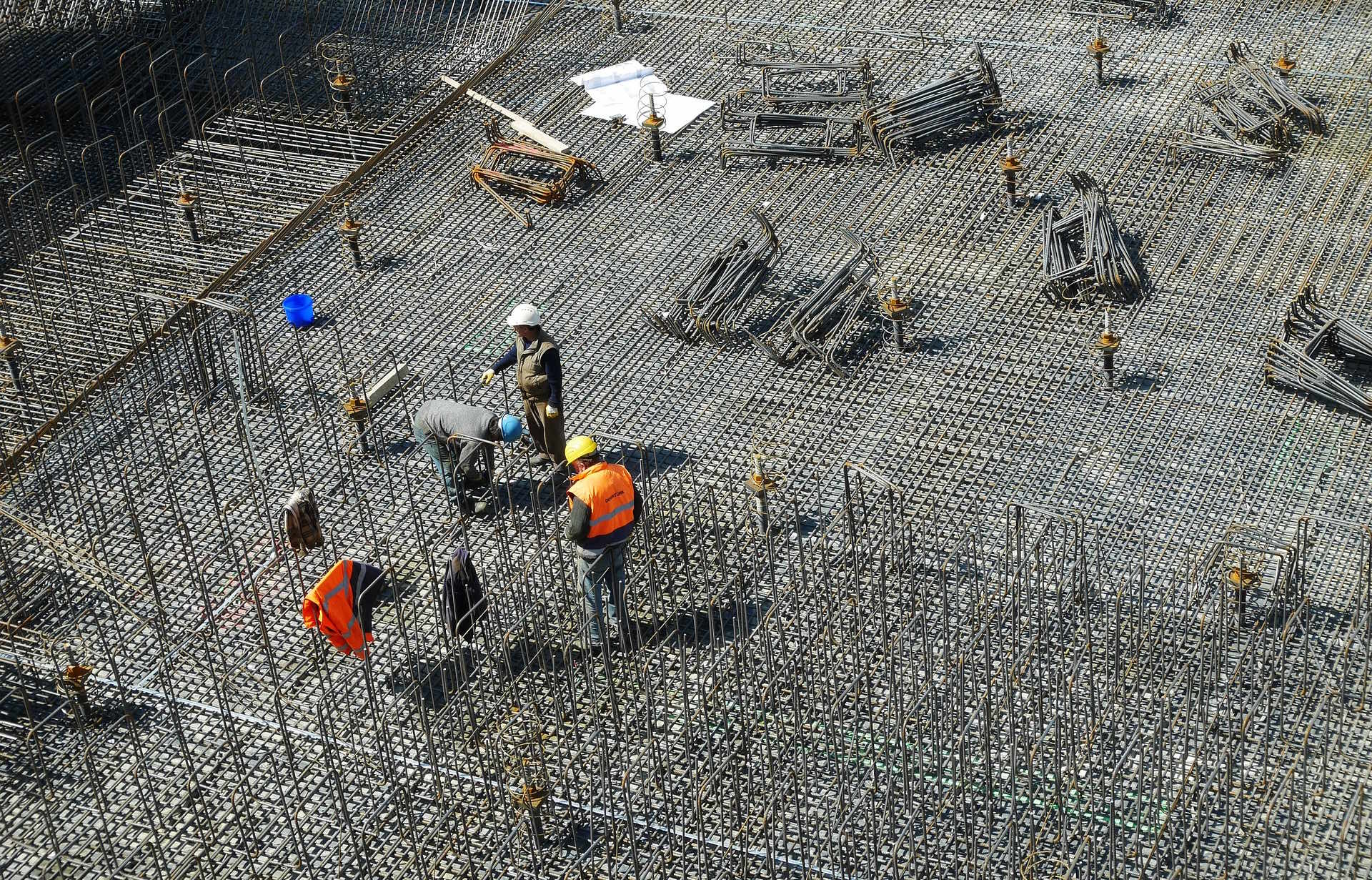

Vantaggi strategici e criticità tecniche e normative

I vantaggi principali delle unità sul tetto sono molteplici: aumento della superficie abitativa senza consumo di suolo, valorizzazione dell’immobile esistente, diversificazione del portafoglio per investitori, e risposta rapida a domanda abitativa concentrata. Tuttavia esistono criticità non trascurabili. A livello tecnico, è fondamentale valutare la capacità portante della struttura esistente e la fattibilità di collegamenti verticali (scale, ascensori); problemi di isolamento, acustica e tenuta degli impianti possono aumentare i costi. A livello normativo, spesso si incontrano limiti legati a vincoli paesaggistici, al calcolo dei volumi utili e alla possibilità di modifica della facciata; nei centri storici l’autorizzazione può richiedere studi di compatibilità architettonica e lunghi iter. Infine permangono questioni condominiali: in edifici plurifamiliari occorre il consenso per opere che incidono su parti comuni e sulla volumetria complessiva. Un approccio prudente prevede una due diligence tecnica e legale preventiva, coinvolgimento di strutture comunali in fase di concept e dialogo con il condominio.

Impatto su acquirenti, venditori e investitori

Per acquirenti privati, le unità sul tetto offrono la possibilità di entrare nel mercato urbano con spazi compatti e potenzialmente più accessibili rispetto a un appartamento tradizionale nella stessa area. Per i venditori e i proprietari immobiliari, la sopraelevazione può rappresentare un modo per aumentare il valore della proprietà e i ricavi da locazione. Gli investitori istituzionali e privati possono vedere in queste operazioni un ramo di valore aggiunto: la trasformazione incrementa il valore patrimoniale e può migliorare la redditività globale del portafoglio. Tuttavia, il successo dipende dalla domanda locale: in mercati con bassa mobilità o saturazione di offerta di affitti economici, il rischio di sottoutilizzo è reale. Per i condòmini, l’operazione può tradursi in benefici economici ma anche in disagi temporanei per i lavori e possibili tensioni legate all’accesso e al godimento delle parti comuni. Per mitigare impatti negativi è cruciale una comunicazione trasparente e piani di cantiere compatibili con la convivenza condominiale.

Esempi pratici e linee guida operative

Esempio ipotetico: edificio residenziale in una città capoluogo con due piani sottotetto non abitabili che possono ospitare due micro-unità di 40 m2 ciascuna. Investimento stimato: 120.000–180.000 euro per unità (a seconda lavori strutturali e impiantistici). Canone annuo per unità stimato 9.000–12.000 euro, rendimento lordo atteso 5–7% prima delle tasse. Operazioni vincenti in casi reali hanno seguito questi passaggi operativi: 1) due diligence strutturale e urbanistica; 2) concept architettonico che minimizza impatto sulla facciata; 3) coinvolgimento del condominio e stipula di accordi precisi su oneri e diritti; 4) approccio modulare ai lavori per ridurre tempi; 5) analisi finanziaria con scenari di occupazione. Strumenti utili includono polizze assicurative per danni durante i lavori e contratti chiari per la vendita o la locazione delle nuove unità.

Conclusioni e raccomandazioni pratiche

Le unità sul tetto rappresentano una frontiera realistica per incrementare l’offerta abitativa urbana senza ricorrere a nuovi suoli, con potenziali benefici economici per proprietari e investitori e vantaggi di disponibilità per i cittadini. Tuttavia il successo richiede competenze tecniche, pianificazione normativa e valutazioni economiche rigorose. Raccomando di procedere sempre con una due diligence integrata, di considerare strutture di finanziamento conservative, e di coinvolgere attori locali (uffici tecnici comunali, professionisti specializzati) fin dalle fasi iniziali. Per chi cerca di innovare nel settore immobiliare urbano, questa strategia offre opportunità concrete, purché affrontata con pragmatismo e attenzione ai dettagli tecnici e normativi.