夜の安眠を促す軽い身体のほぐし方

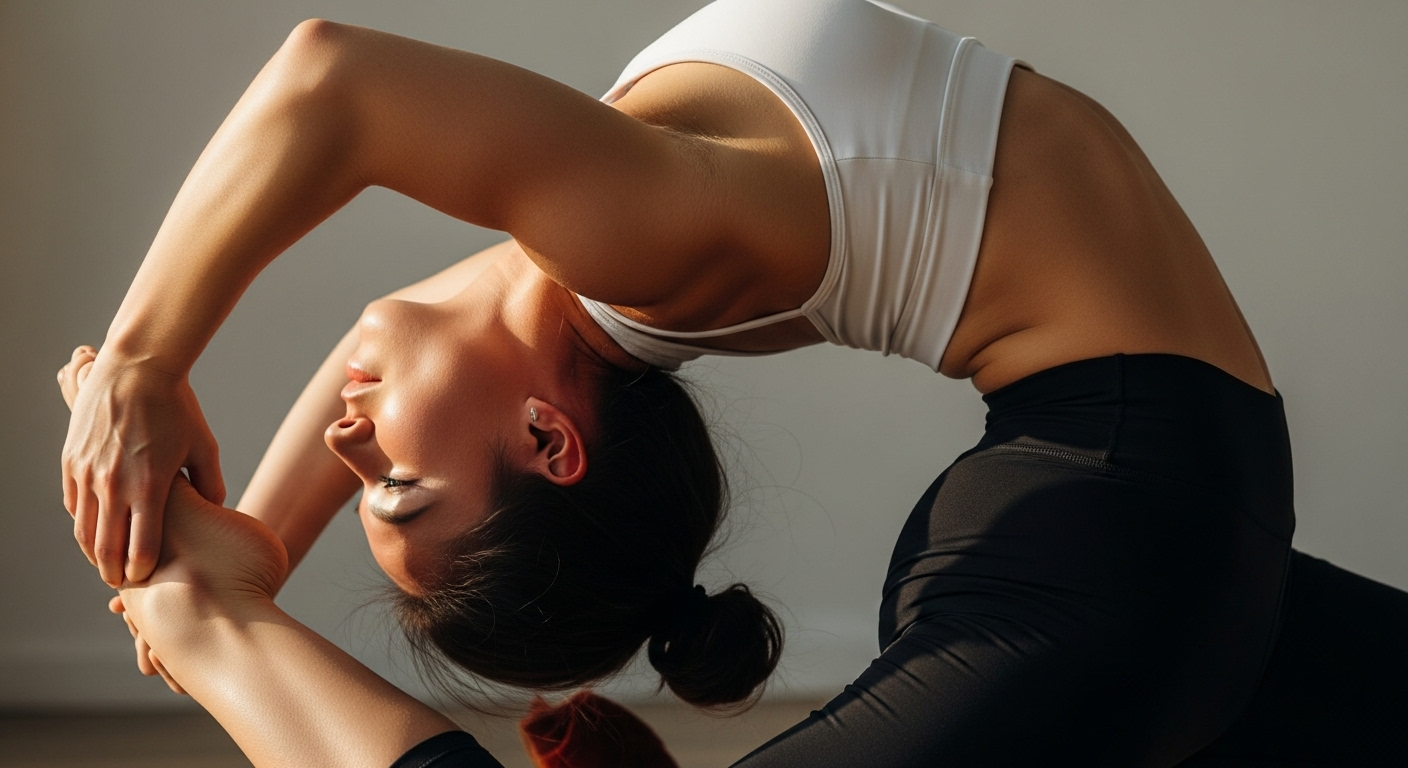

就寝前の短い時間で無理なくできる、心身のほぐし方を詳しく紹介します。呼吸法(breathwork)とやさしいストレッチ(stretching)、関節の可動性(mobility)や姿勢(posture)の整え方、マインドフルネス(mindfulness)や短い瞑想(meditation)を組み合わせた実践的なルーティンを分かりやすく解説します。忙しい日でも数分で行える内容です。

夜に深い眠りを得るためには、日中に蓄積した筋緊張や姿勢の偏りを就寝前に軽く整えることが重要です。短時間でできる動きや呼吸法、簡単なストレッチを組み合わせるだけで、心拍や筋肉の緊張を落ち着け、眠りに入りやすい状態を作れます。ここでは、breathwork(呼吸法)を中心に、柔軟性(flexibility)や可動性(mobility)、姿勢(posture)、体幹(corestrength)に着目した実践的な手順を段階的に説明します。無理をせず、自分の体調や持病を尊重して行ってください。

この記事は情報提供のみを目的としており、医療アドバイスではありません。個別の指導や治療については、資格のある医療専門家にご相談ください。

breathworkとbreathing:寝る前に取り入れる呼吸法

仰向けで膝を軽く立て、手をお腹に当てて腹式呼吸を行います。吸うときはゆっくり鼻から4拍、息を一瞬止めて2拍、吐くときは口または鼻で6拍を目安にすると副交感神経が働きやすくなります。数分間、呼吸に意識を向けることで心拍が安定し、肩や首の不要な力が抜けやすくなります。breathworkは動きと組み合わせても効果的で、伸びやねじりの最中に呼吸を合わせると深いrelaxationが得られます。

flexibilityとstretching:無理のない柔軟運動

就寝前のstretchingは短時間でも効果があります。主にハムストリング、大腿四頭筋、腰まわり、首の軽い伸張を行い、それぞれ20〜30秒ほど保ちます。座位や仰向けでできる簡単なasanaを取り入れ、呼吸を止めずに動くことが重要です。毎晩5分程度続けるだけでflexibilityが徐々に改善し、寝ている間の不快感や目覚めたときのこわばりを減らす助けになります。

mobilityとalignment:関節の可動性と整列を整える

mobilityを高めるためには、肩回しや股関節の小さな円運動、足首のゆるやかな回旋を繰り返すと良いでしょう。これらの動きは関節周囲の血流を促進し、筋膜の連動を整えます。背骨の軽いねじりで脊柱のalignmentを感じることも役立ちます。正しいalignmentは寝返りをスムーズにし、睡眠中の部分的な圧迫や痛みを減らす効果が期待できます。

postureとcorestrength:姿勢の調整と体幹のケア

日中のbad postureは夜に影響を与えるため、就寝前に軽い体幹トレーニングと姿勢確認を行いましょう。床で行う膝倒しやブリッジの優しいバリエーション、安定した座位での腹圧の調整などでcorestrengthを意識します。背骨の自然なカーブを感じながら行うことで、寝るときの支持が安定し、筋肉のアンバランスが緩和されます。無理のない強度で行うことが大切です。

mindfulnessとmeditation:心の静め方

短時間のmindfulnessやmeditationは思考の雑音を減らし、睡眠導入を助けます。ボディスキャン瞑想では足先から順に各部位の感覚を観察し、緊張している箇所を呼吸とともにゆっくり緩めます。5〜10分程度の静かな時間を取り、呼吸(breathing)に意識を戻す習慣をつけると、入眠までの時間が短くなる人もいます。心と身体のwellbeingに寄与する実践です。

flowとbalance:夜のルーティンの組み立て方

上で挙げた要素を短いflowにまとめて習慣化すると継続しやすくなります。例として、breathwork(2〜3分)→下半身のstretching(3分)→肩甲骨周りのmobility(2分)→軽いposture調整とcoreのエクササイズ(2分)→短いmeditation(5分)という順序が考えられます。動きと呼吸を滑らかにつなげ、無理のないバランスで行うことがrelaxationを深め、夜の睡眠準備を整えます。

結論として、夜の安眠を促す軽い身体のほぐし方は、呼吸法(breathwork)、短時間のstretchingでのflexibility向上、joint mobilityとalignmentの改善、姿勢と体幹の調整、そしてmindfulnessによる心の整えを組み合わせることで効果が高まります。どの要素も短時間で始められるため、自分の生活リズムに合うflowを見つけて継続することが大切です。体に異常や痛みがある場合は専門家に相談してください。