デジタル時代に増える視力変化と対応策

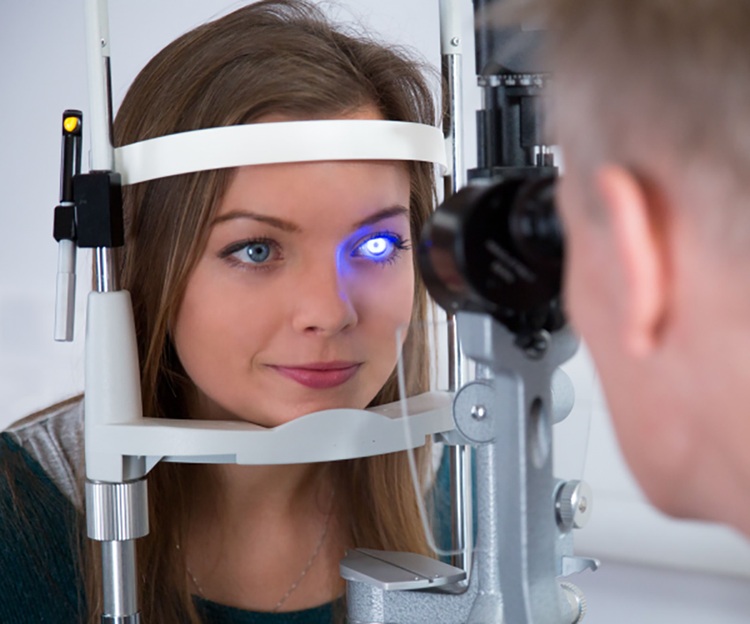

デジタル機器の長時間使用や作業環境の変化により、視力の変化を訴える人が増えています。近視や遠視、乱視だけでなく、老眼の進行や眼精疲労、弱視の早期発見なども重要になります。この記事では、診断とケアの基本、日常でできる予防策、眼科での検査・治療選択肢までを整理し、screeningやtelemedicineを含めた現代的な対応策を分かりやすく解説します。

デジタル時代の生活では、画面を長時間注視することが視力に与える影響が増えています。仕事や学習、娯楽でのスクリーン利用は視覚の負担を高め、眼精疲労やドライアイ、視力低下の訴えにつながります。適切なscreeningと環境調整、日々のergonomicsの改善は視力維持に役立ち、opticsやnutrition、必要に応じたmedical diagnosticsやtelemedicineを組み合わせた総合的なvisioncareが求められます。

デジタル環境で増える近視(myopia)と遠視(hyperopia)の傾向

屋内での近距離作業が多い生活はmyopiaの進行に影響を与えることがあります。一方で長時間の近見の負担が残ると、遠視や調節疲労として感じられる症状が出ることもあります。近視やhyperopiaの診断は屈折検査で行い、眼鏡やコンタクトレンズ、場合によっては近見作業の習慣見直しが有効です。子どもの視力変化は進行が早いため、定期的な検査と生活習慣の指導が重要です。

乱視(astigmatism)や弱視(amblyopia)の早期発見とscreening

乱視は視界の歪みを引き起こし、集中力や読書効率に影響します。弱視は特に乳幼児期に治療しないと改善が難しくなるため、screeningでの早期発見が鍵です。学校検診や地域のhealth screeningに加え、家庭でも視線の揃わなさや片目の使いにくさに注意してください。必要な場合は専門医による診断を受け、視機能訓練や遮蔽療法などのrehabilitationを検討します。

老眼(presbyopia)と眼鏡(eyewear)、光学(optics)の選択

加齢に伴うpresbyopiaは誰にでも起こりうる変化で、近見用のeyewearや多焦点レンズなどopticsの選択で日常生活の質が回復します。デジタル作業向けにはブルーライト対策や抗反射コーティングを施したレンズが選ばれることが多く、作業距離に応じた度数設定や眼鏡の複数使い分けも有効です。適切な処方のためには正確な視力測定と生活スタイルの確認が必要です。

手術(surgery)とリハビリテーション(rehabilitation)の役割

屈折異常の矯正を目的としたsurgery(レーシックやICLなど)は一部の患者に適した選択肢ですが、全員に適応するわけではありません。手術の適否は眼の健康状態や生活要件、職業などを総合して判断します。術後には視機能の安定化を図るrehabilitationが必要な場合があり、ドライアイ管理や視力訓練、定期的なdiagnosticsで経過観察を行います。リスクや効果については専門医と十分に相談することが重要です。

日常のergonomicsとnutritionでできるvisioncare

作業環境のergonomics改善は視力ケアの基本です。画面との距離や高さ、照明の調整、定期的な休憩(20-20-20ルールなど)で眼の負担を軽減できます。nutritionも内部からのサポートとして役立ち、ビタミンA、ルテイン、ゼアキサンチン、オメガ-3脂肪酸などは眼の健康維持に関与するとされます。バランスの良い食事と適度な運動、睡眠の確保を組み合わせることが推奨されます。

telemedicineとdiagnosticsを活用した定期チェック

遠隔診療(telemedicine)やオンライン問診は、定期的な相談や軽度の症状確認に有用です。初診や詳細な診断は対面での検査が必要になることが多いですが、remote screeningやトリアージとしてtelemedicineを活用することで受診のハードルを下げられます。近年はスマートデバイスを用いた視力検査ツールやデジタル診断補助も増え、診療への組み込みが進んでいます。重要なのは適切なタイミングで専門の診察を受けることです。

本記事は情報提供を目的としており、医療アドバイスとして解釈すべきではありません。個別の指導や治療については、資格のある医療専門家にご相談ください。

視力変化への対応は多面的です。日常のergonomicsとnutrition、定期的なscreeningや適切なopticsの選択を基本とし、必要に応じてdiagnosticsやtelemedicine、眼科での検査・surgeryやrehabilitationを組み合わせます。個々の状況に合わせた継続的な観察と専門家の判断が、デジタル時代の視力ケアには欠かせません。