繰り返し作業を減らすワークフロー設計の実践ガイド

繰り返しの業務は時間とエラーの原因になり得ます。本ガイドでは、実務で使えるワークフロー設計の基本を丁寧に説明し、自動化(automation)とシステム統合(integration)、スクリプト(scripting)やオーケストレーション(orchestration)を組み合わせて効率性(efficiency)を高める実践的な手法と運用上の注意点を紹介します。

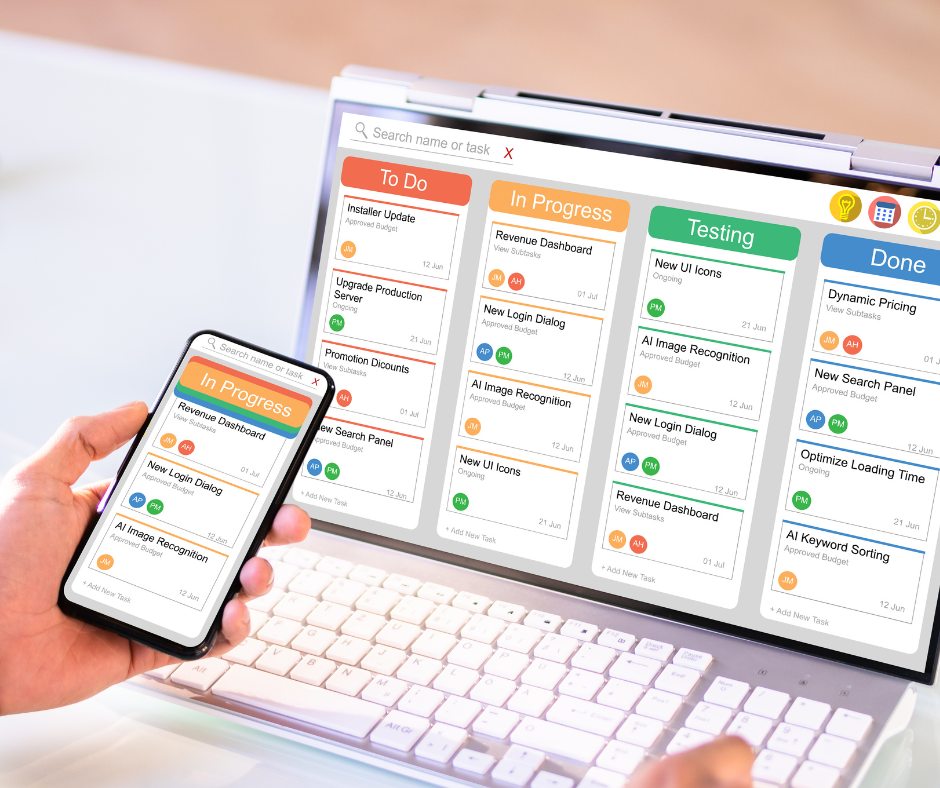

繰り返し作業の整理は、単にツールを導入するだけでは達成できません。業務の流れを可視化し、どの工程が自動化に適するかを判断したうえで、スクリプティングやAPI接続を計画し、デプロイや運用の設計まで含めたワークフローを作る必要があります。設計段階での観察と測定は、後の最適化(optimization)やスケーリング(scaling)に直結します。この記事は、実務で役立つステップと考慮点を、automationやworkflowをキーワードに整理して解説します。

自動化 (automation) と workflow の基本

自動化は単独のツールだけでなく、業務の流れ(workflow)全体を見渡して適用することが重要です。まずは現状のプロセスのマッピングを行い、入力、処理、出力を明確にします。ルールが固定されている繰り返し作業やデータ変換、定型レポート作成などは自動化の候補になります。評価基準としては時間削減、エラー削減、再現性の向上を優先しましょう。RPAやスクリプト、API連携などの選択肢をプロセスごとに比較して、どのレイヤーで自動化するかを決めます。

integration と API を使った接続設計

複数のシステムが関わるワークフローでは、integrationとAPIが鍵になります。データの受け渡しは信頼性の高いインターフェースで行い、直接的なスクレイピングや手動入力を減らします。エンドポイント設計や認証方式、レート制限の確認は初期段階で検討すべきポイントです。中間にメッセージングやキューを設けると、処理のバックプレッシャーを緩和し、スケーリングやエラーハンドリングが容易になります。データフォーマットを標準化しておくと後続のスクリプトやパイプラインでの扱いが楽になります。

scripting と orchestration での効率化

手作業をスクリプトで置き換える際は、可読性と再利用性を優先します。小さなツール群を作り、必要に応じてオーケストレーションで連携させるとメンテナンス性が高まります。orchestrationは複数のタスクを順序立てて実行し、並列化や依存関係の管理を担います。パイプライン(pipelines)を用意して、開発→テスト→デプロイの流れを自動化すると、運用負荷が軽減されます。スクリプトには十分なログ出力と戻り値の管理を実装し、監視と結びつけておきます。

scheduling と monitoring の設計

自動化した処理は定期実行やイベント駆動で動かすことが多く、schedulingの設計が重要です。実行頻度や時間帯、重複実行の防止策を明確にします。さらに、監視(monitoring)とアラートを設定して、失敗時に迅速に対応できる体制を作ります。監視項目はジョブの成功/失敗、処理時間、処理データ量、異常検知のルールなどを含めると良いでしょう。ログの集約と可視化を組み合わせて根本原因分析(RCA)を容易にしておきます。

optimization と scaling を考慮する

初期段階の自動化は小さく始め、成果が出たら最適化(optimization)とスケーリングを検討します。負荷分散や並列処理の導入、キャッシュの活用などで処理効率を上げられます。デプロイ(deployment)戦略では段階的ロールアウトやブルー/グリーンデプロイを検討し、ダウンタイムとリスクを最小化します。また、RPAやbotsを導入する場合は、対象業務の安定性と変更頻度を評価し、運用コストと効果を比較します。継続的な測定指標を定め、改善サイクルを回すことが肝要です。

RPA、bots、パイプライン導入の実践的手順

実装フェーズでは優先度の高いプロセスから着手し、MVP(最小実行可能製品)を作って検証します。まずはプロセスの仕様書化、次に必要なAPIやスクリプト群を開発し、パイプラインでテストとデプロイを自動化します。運用者向けのダッシュボードで実行状況を見える化し、トラブル発生時のロールと手順を定めます。変更管理をルール化しておくと、ワークフローの更新やスケール時にも混乱が少なくなります。小刻みな改善を繰り返し、効果を数値で追う習慣を持つことが成功の鍵です。

最後に、ワークフロー設計は一度作って終わりではなく、運用で得られるデータをもとに継続的に見直すプロセスです。automationやintegration、scripting、orchestrationといった手法を組み合わせ、効率性と信頼性を両立させる設計を目指してください。