製図からプロトタイプ作成まで学ぶ実務カリキュラム

本カリキュラムは製図の基礎からCAD操作、材料選定、構造解析、製造プロセス、そして実際のプロトタイプ作成までを一貫して学ぶ実務寄りの内容です。設計図面の読み書き、許容差(tolerance)や品質(quality)管理、試作(prototyping)での評価手法までを含み、現場で使えるスキルを段階的に身につけます。学習は講義とハンズオンを組み合わせ、simulationやFEAを用いた検証も取り入れます。

製図からプロトタイプ作成まで学ぶ実務カリキュラム

このカリキュラムは、図面の読み書きに始まりCADを用いた設計、材料の選定、有限要素法(FEA)やsimulationによる検証、試作(prototyping)と製造(manufacturing)工程の理解、さらに自動化(automation)を意識した設計効率化までを体系的に学ぶことを目的としています。実務で求められるdraftingの正確さ、設計(design)における公差(tolerance)管理、品質(quality)と信頼性(reliability)の確保について、座学だけでなくワークショップや実機演習を通じて習得します。

CADと製図(draftingとdesignの基礎)

CADの基本操作は現代の設計業務における必須スキルです。本セクションでは2D製図と3Dモデリングの両方を扱い、図面作成のルール、寸法記入、尺度、図面シートの管理までを学びます。draftingの実務では公差(tolerance)設定や注記の記載が品質(quality)と製造性に直結するため、その基準や企業ごとの慣習についても実例を用いて解説します。CADデータの整備やファイル管理、バージョン管理の基本も含めます。

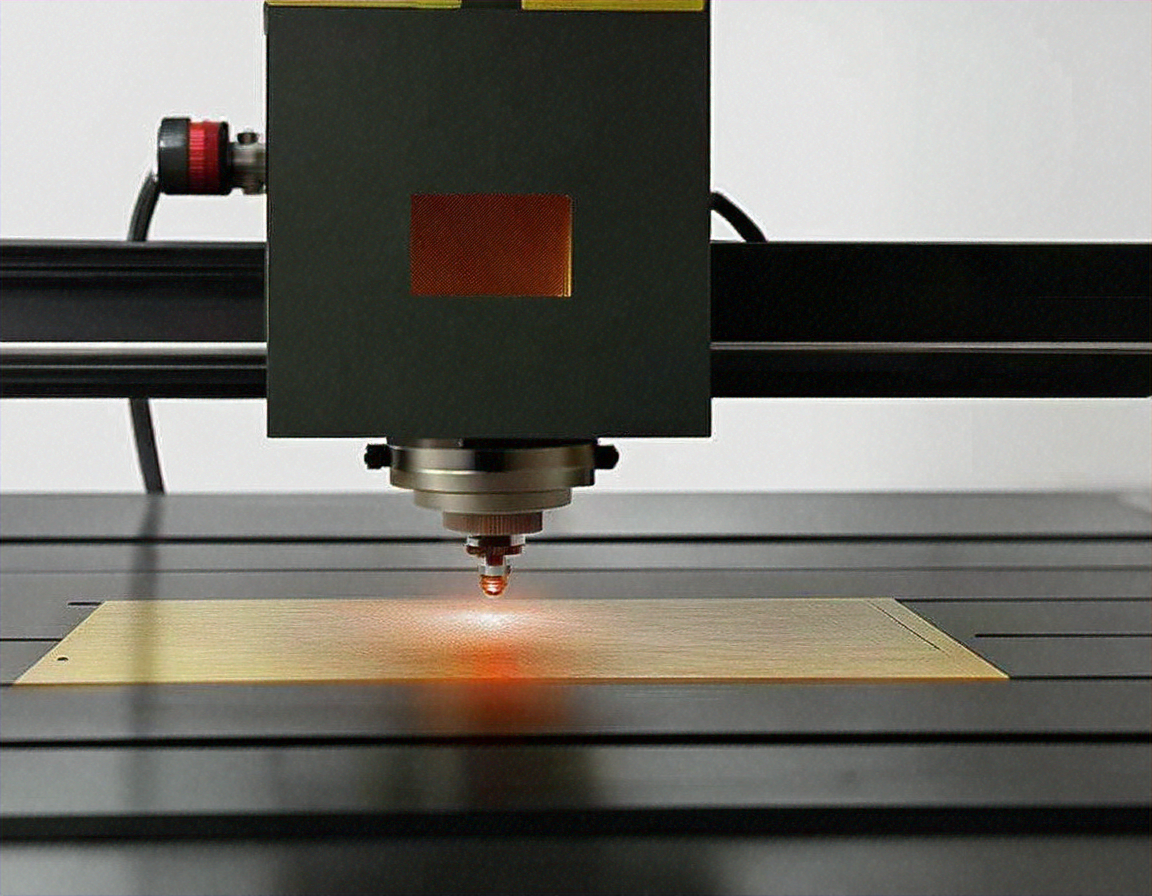

プロトタイピング手法とprototyping

prototypingの章では、手早く機能検証を行うためのラピッドプロトタイピング技術から、精密な試作までを扱います。3Dプリンティング、CNC加工、板金試作、アセンブリ組み立てといった多様な手法の選び方、試作に適したmaterialsの基準、実験計画や評価手順を学びます。試作品で確認すべき点(寸法、組付け、公差付与、動作確認)を具体的なチェックリストで示し、品質と信頼性を高める検証プロセスを実践します。

FEAとsimulationを使った設計検証

設計段階での検証にはFEA(有限要素解析)や各種simulationが効果的です。このセクションでは、解析モデルの作成、境界条件と荷重設定、メッシュの影響、結果の評価方法を実務視点で解説します。解析結果をどのように設計へ反映させるか、許容応力や疲労解析を通じたreliability評価、熱・流体・構造それぞれのsimulationの使い分けと制約について、実際のケーススタディを交えて学びます。

材料選定とmaterialsの実務知識

設計はmaterialsの性質を理解して初めて実用性を持ちます。金属、プラスチック、複合材などの力学特性、加工性、コスト、供給性を比較して選定する方法を学びます。材料ごとの耐久性や環境影響、表面処理や接合方法が製品のqualityとreliabilityに及ぼす影響、そして試作段階での材料代替の考え方も扱います。材料試験データの読み取りや、公差設定に基づく部品設計のポイントも実務目線で説明します。

製造プロセスとmanufacturingの実習

manufacturingの理解は設計と製造の橋渡しに不可欠です。この章では加工法(切削、成形、鋳造、溶接、組立)ごとの工程特性、コスト要素、工程能力と品質管理手法を学びます。図面から製造工程への落とし込み、設計変更時の影響評価、検査方法と合否基準の設定まで、実際の製造現場を想定した演習を織り交ぜます。また、製造段階での公差累積とその対策、品質(quality)を守るための工程管理の実務を学びます。

自動化とautomationによる設計効率化

automationは設計・製造の効率と再現性を高める重要な要素です。本セクションではCADとCAMの連携、PLCやロボットを用いた自動加工、設計ルールのテンプレート化による作業効率化を紹介します。自動化を導入する際のコストと効果の見積もり、toolchainの構築、データ連携(CADデータ→simulation→製造)がスムーズに行えるワークフロー設計について実務的な視点で取り扱います。automationは品質安定化と製造リードタイム短縮に寄与しますが、導入時の試作評価と信頼性検証が重要です。

結論として、この実務カリキュラムは設計(design)者、製造担当者、試作エンジニアが共通の理解を持てるように設計されています。CADによる正確な製図、materialsの適切な選定、FEAやsimulationによる検証、製造(manufacturing)工程の理解、そしてprototypingによる実証を通じて、品質(quality)とreliabilityを確保する実務力を段階的に高めることが可能です。