プレハブ住宅の基礎知識:工法、性能、設計と選び方

工場生産された部材を現地で組み立てる「プレハブ住宅(プレファブ住宅)」は、品質の均一化と工期短縮を両立できる住まいの選択肢として世界各地で注目されています。地震や気象条件の厳しい地域でも採用が進み、断熱・気密・耐久性の向上が図られてきました。一方で、運搬や設計自由度の制約、地域の建築規制への適合といった検討ポイントも存在します。本稿では、工法の違いから住み心地、耐震・断熱性能、進め方の注意点まで、初めての方にも分かりやすく整理します。 プレハブ住宅は、主要構成を工場で製造し、現地で短期間に組み立てる建築方式です。代表的な工法には、部屋単位(ユニット)を輸送して積み上げるモジュール工法、壁・床・屋根のパネルを現地で組むパネル工法、設備を内蔵したバス・キッチンなどの部分ユニットを組み合わせるハイブリッド型が挙げられます。工場環境での製作は、天候の影響を受けにくく、寸法精度や施工品質を安定させやすいのが利点です。さらに、資材ロスや現場での廃棄物を減らしやすく、環境負荷低減に寄与する場合もあります。ただし、輸送サイズや重量の制約があるため、形状や間取りに工夫が必要となることがあります。

設計自由度と住み心地

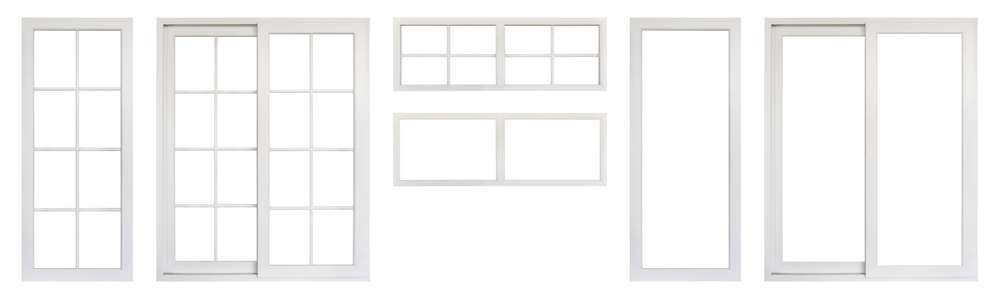

かつては「規格が多く自由度が低い」というイメージもありましたが、近年はモジュール寸法を工夫したり、構造グリッドを最適化することで、オープンプランや吹き抜け、ビルトインガレージなど多様な空間提案が可能になっています。選択のポイントは、標準仕様とカスタムのバランスです。標準化された外皮や設備をベースに、外観デザイン・内装素材・収納・窓配置・スマートホーム機能などを調整していくのが一般的で、ライフスタイルや敷地条件(採光・通風・眺望・プライバシー)に合った最適解を探ります。快適性に直結するのは断熱・気密と日射取得/遮蔽計画、換気方式(第三種/第一種など)、そして冷暖房計画の総合設計です。カタログの数値だけでなく、躯体と設備の組み合わせや地域気候への適合性を確認しましょう。

耐震・断熱・耐久性の実力

耐震性は構造形式や接合部の設計・試験体実験の蓄積によって左右されます。モジュール工法では箱型ユニットの剛性を活かし、パネル工法では面材耐力壁と金物接合で性能を確保する設計が一般的です。断熱・気密は工場施工の強みが出やすく、断熱材の充填ムラや隙間を抑えやすいメリットがあります。ただし、実際の性能は仕様(断熱材種別・厚み、窓の性能グレード、気密施工ディテール)に依存するため、住宅性能表示や各種認証、実測に基づく性能値(外皮性能、C値など)が公開されているかを確認すると安心です。耐久性の観点では、防湿・防水の納まり、ユニット間ジョイントのシール材やガスケットの耐候性、外装材の更新容易性がポイントです。定期的な点検計画と部材交換のしやすさを事前に把握しておくと、長期の維持管理がスムーズになります。

bulk_create_keywordの観点で情報整理

bulk_create_keywordは、本来CMSや在庫管理で一括登録時に用いられるプレースホルダーの用語ですが、情報整理の考え方としては示唆的です。プレハブ住宅の検討でも、工法、断熱等級、窓仕様、メンテナンス周期、保証年数、対応可能な地域「local services」など、比較の切り口を“タグ化”して集約すると、検討漏れを減らせます。たとえば「構造」「外皮性能」「設備」「施工体制」「アフター」のラベルを設け、各候補で同一フォーマットのチェックリストを作ると、見積書や仕様書の読み比べがしやすくなります。検索時も、地域名+工法名+性能指標のようにキーワード設計を工夫することで、in your area の実例や施工事例にアクセスしやすくなります。

建てるまでの流れと注意点

一般的な流れは、情報収集→敷地調査→基本設計・概算→詳細設計・契約→工場製作→基礎工事→現地組立→竣工検査→引渡し、というステップです。プレハブ住宅では、現地工事の短縮が見込める一方、工場製作前に仕様がほぼ確定するため、前半の設計・確認プロセスが重要になります。地域の建築基準やゾーニング、耐風・耐雪・耐腐食(海沿いなど)への対応、搬入経路とクレーン設置スペース、ライフライン接続(上下水・電気・ガス)の可否を早めに確認しましょう。特に輸送サイズの制限は、間取りや天井高さ、バルコニー形状に影響することがあります。保証・アフターについては、構造躯体、防水、設備それぞれの保証内容と点検頻度、連絡チャネル(コールセンターやlocal servicesの拠点)を事前に把握しておくと安心です。

将来価値とサステナビリティ

プレハブ住宅の資産価値は、地域市場、建物の断熱・耐震性能、メンテナンス履歴、立地条件に左右されます。再販時の評価は「設計の普遍性」「改修のしやすさ(間仕切り変更、外装更新)」「エネルギー性能」によっても変わりえます。サステナビリティの観点では、工場生産による廃材削減や品質安定、ライフサイクルでの省エネ性能向上が期待できますが、輸送距離や使用材料の環境負荷も含め、全体最適で判断することが大切です。将来的な拡張や分解・移設の可能性を想定した設計にしておくと、家族構成の変化や働き方の変化にも柔軟に対応しやすくなります。また、再生可能エネルギーの導入余地(屋根形状や配線計画)や蓄電・HEMSの組込可能性も、長期目線の価値に直結します。

結論として、プレハブ住宅は「品質の均一化」「工期の短縮」「環境負荷の低減」といった明確な強みを持ちながら、設計自由度や運搬制約、地域規制への適合など検討すべき現実的な条件も伴います。工法・性能・運用(保証とメンテナンス)を同じ物差しで比較し、敷地と暮らしに即した要件定義を早期に行うことが、納得のいく住まいづくりへの近道です。