自動車整備士のためのトレーニングと教育ガイド

自動車の構造や電子制御が高度化する中で、整備に必要な知識と技能も変化しています。ここではcar(車)の基本から、automotive(自動車)システムの理解、mechanic(整備士)としての技術と資格、training(トレーニング)プログラムの選び方、education(教育)後のキャリア維持まで、実務に直結する学びのポイントを整理します。現場で求められる能力と学習の進め方を中立的に解説します。 車(car)整備の基礎では、内燃機関の仕組み、駆動系、ブレーキ、サスペンション、電装系の基礎を学びます。近年は燃料噴射や電子制御ユニット(ECU)、オンボード診断(OBD)など電子制御の理解が不可欠です。基礎学習は図解や分解・組立の実習を通じて行われ、理論だけでなく工具の扱いや安全手順も重視されます。基礎がしっかりしているとトラブルシューティングが速く正確になります。

automotive(自動車)システムの理解と最新技術

自動車(automotive)分野の学びには、従来の機械系に加えてハイブリッドや電気自動車(EV)、ADAS(先進運転支援システム)などの理解が含まれます。これらは高電圧やソフトウェア制御を伴うため、安全教育や診断ツールの使い方が重要です。メーカー固有のシステムや通信規格に関する知識も求められるため、カリキュラムには診断機器の操作演習やケーススタディが組み込まれることが多いです。

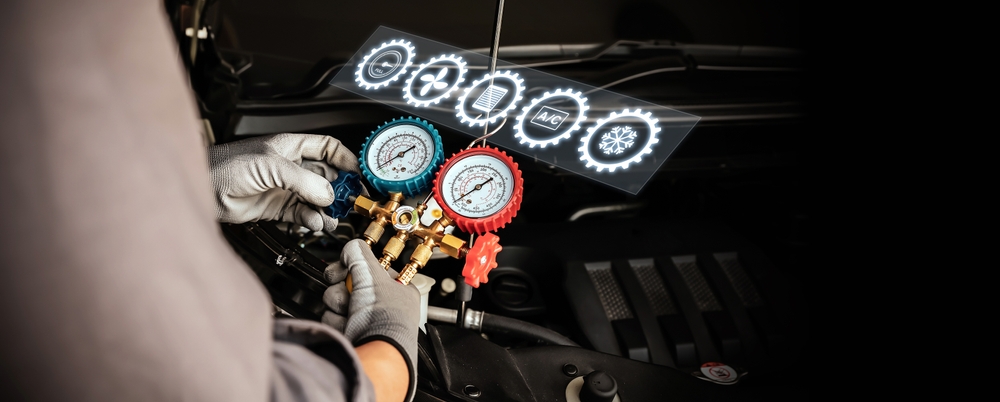

mechanic(整備士)になるための技術と資格

整備士(mechanic)に必要な資格は国や地域で異なりますが、日本では国家資格である自動車整備士(三級〜一級)が代表的です。資格取得は学科と実技試験が中心で、実務経験が要件となる場合があります。技術面ではエンジン分解、電気回路の読み解き、溶接やエアコン整備などの技能が求められます。加えて、顧客対応や残業・シフト制の実務慣行に対応する社会的スキルも重要です。

training(トレーニング)プログラムの選び方

どのtraining(トレーニング)を選ぶかは、目指すキャリアや現在のスキルレベルによります。専門学校や職業訓練校、メーカー研修、工場内の見習い制度など選択肢は複数あります。実習時間が十分に確保されていること、教員や講師が現場経験を持っていること、実習設備や診断機器が最新であることを確認しましょう。地方で学ぶ場合は、地域の自動車ディーラーや整備工場との連携があるかどうかもポイントです。

education(教育)後のキャリアとスキル維持

教育(education)を終えた後も学びは続きます。技術の進化が早いため、定期的な研修やメーカーアップデート、資格の更新が必要です。キャリアは整備工場の副主任・工場長、ディーラーの専門整備、車検業務、独立開業など多様です。専門性を高めるために電装系や電子制御、ハイブリッド・EVの専門研修を受ける整備士も増えています。現場での経験と継続学習が昇進や安定した雇用につながります。

結論として、自動車整備士のトレーニングは基礎力と最新技術の両方をバランスよく身につけることが重要です。carやautomotiveの基礎を理解し、mechanicとしての資格や技能を取得し、適切なtrainingを選んでeducation後も継続的に学ぶ姿勢が、実務での信頼につながります。継続的な学習計画と現場での経験を組み合わせることで、変化する自動車業界に対応できる整備士像が形成されます。