Indicateurs de performance pour la surveillance continue des systèmes hydrauliques

Cet article décrit les indicateurs essentiels pour la surveillance continue des systèmes hydrauliques en s'appuyant sur des méthodes acoustiques et ultrasoniques, la télémétrie et un maillage de capteurs. Il présente des métriques pratiques pour détecter anomalies et infiltration et pour optimiser la maintenance prédictive de l'infrastructure.

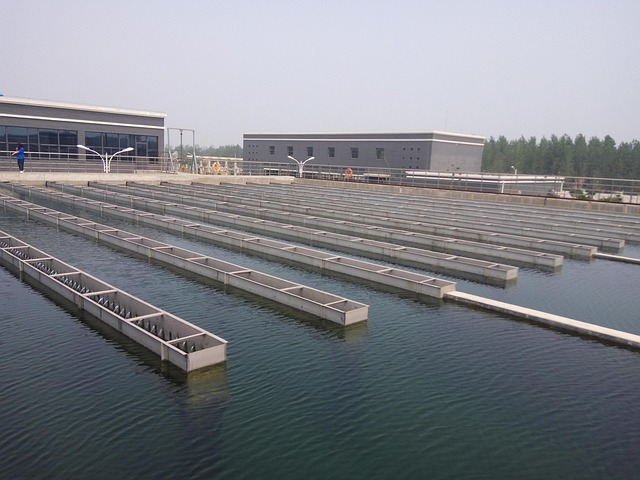

La surveillance continue des systèmes hydrauliques repose sur un ensemble d’indicateurs de performance permettant de repérer des anomalies avant qu’elles ne provoquent des ruptures ou des pertes d’eau importantes. Une stratégie efficace combine des mesures acoustiques et ultrasoniques, une télémétrie fiable et un déploiement de capteurs le long des canalisations et de l’infrastructure. Ces indicateurs incluent des seuils d’alerte, des métriques de localisation et des cartes dynamiques, ainsi que des tableaux de bord dédiés à la maintenance prédictive pour prioriser les interventions.

Acoustique et détection des fuites

Les mesures acoustiques exploitent les bruits générés par des écoulements anormaux ou des infiltrations. Les indicateurs pertinents sont le niveau de bruit moyen, la présence de pics spectraux et la corrélation temporelle entre capteurs voisins. En analysant les signatures sonores et en comparant avec des profils de référence, il est possible de classifier les événements et de réduire les fausses alertes liées à des bruits de fond urbains ou industriels. Ces métriques sont utiles pour déclencher des investigations ciblées.

Ultrasonique pour l’intégrité des matériaux

L’imagerie ultrasonique permet d’évaluer l’état des parois et des soudures en mesurant le temps de vol et l’atténuation des ondes. Les indicateurs incluent les variations d’amplitude, l’évolution du temps de réflexion et la dégradation longitudinale des signaux. Un suivi régulier révèle la formation de fissures ou la corrosion sous revêtement. Complétée par l’acoustique, l’analyse ultrasonique fournit des informations structurelles précises, utiles pour planifier des réparations avant rupture des éléments de la conduite.

Télémétrie et disponibilité des données

La télémétrie assure la transmission continue des mesures vers des plateformes centralisées. Les indicateurs de performance couvrent la latence, le taux de perte de paquets, la fréquence d’échantillonnage et l’exhaustivité des séries temporelles. La qualité de la télémétrie conditionne la confiance des analyses : des données fragmentaires ou retardées peuvent masquer des phénomènes transitoires. Il est donc essentiel de surveiller la santé du réseau de transmission et d’intégrer des mécanismes de redondance.

Capteurs et densité de couverture le long des canalisations

Le choix, la précision et la densité des capteurs déterminent la résolution de la surveillance. Les indicateurs incluent la densité de capteurs par kilomètre, la précision moyenne des mesures, le temps moyen entre pannes et l’autonomie énergétique des dispositifs. Une couverture optimisée combine capteurs acoustiques, ultrasoniques et capteurs de pression pour maximiser la probabilité de détection et améliorer la localisation des anomalies. Le design du maillage doit tenir compte des contraintes d’accès et des coûts d’entretien.

Localisation et cartographie des anomalies

Localiser rapidement une anomalie réduit les temps d’intervention et limite les impacts. Les indicateurs sont l’erreur moyenne de localisation, le délai moyen avant identification et la concordance entre méthodes (triangulation acoustique, mesures ultrasoniques et corrélations temporelles). La cartographie dynamique de l’infrastructure, enrichie par les flux de télémétrie, facilite la visualisation des zones à risque et la planification des interventions selon la criticité et l’accessibilité des sites.

Maintenance prédictive et gestion des interventions

La maintenance prédictive repose sur des modèles évaluant la probabilité d’incident à partir des signaux historiques. Les KPIs d’efficacité incluent le taux de détection précoce, la précision des prédictions et la réduction du nombre d’incidents imprévus. On suit aussi le nombre d’interventions évitées grâce aux alertes précoces et la réduction des coûts opérationnels. La qualité des modèles dépend fortement de la complétude et de la qualité des données issues des capteurs et de la télémétrie.

Conclusion Des indicateurs bien définis — acoustiques, ultrasoniques, de télémétrie, de couverture de capteurs, de localisation et de maintenance prédictive — permettent d’améliorer la résilience des systèmes hydrauliques. En combinant ces métriques dans des tableaux de bord opérationnels et en affinant les modèles prédictifs, les exploitants peuvent prioriser les interventions, réduire les risques d’infiltration et préserver l’intégrité de l’infrastructure à long terme.