数字孪生与BIM在工程协调中的实践

在复杂工程项目中,设计、制造与施工常因信息不一致、物流延迟和质量波动而导致成本与进度风险。本文系统探讨数字孪生(digitaltwin)与BIM在模块化(modular)与工厂预制(prefabrication)、供应链(supplychain)与物流(logistics)、物联网(iot)驱动的质量(quality)与安全(safety)监控、生命周期(lifecycle)与可持续性(sustainability)管理中的具体实践,并提供成本(costing)与供应商比较,帮助工程管理者在合规(compliance)与风险管理(riskmanagement)框架下制定落地方案。

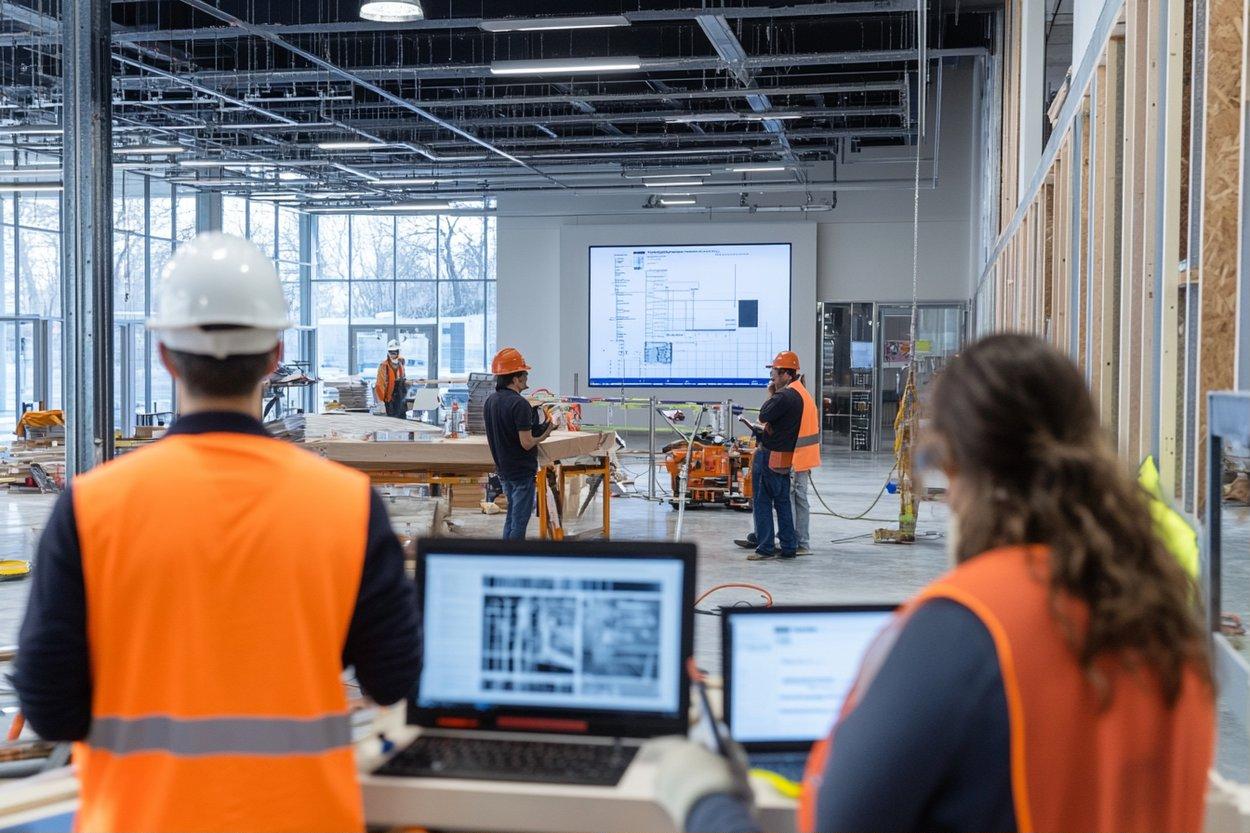

在工程项目的不同阶段,信息孤岛和流程错配会显著影响施工效率与最终运行表现。BIM(建筑信息模型)提供结构化的三维与参数化数据基础,支持设计碰撞检测与构件预览;数字孪生通过将物联网数据映射到虚拟模型,实现设计—施工—运维的闭环管理。二者结合可在模块化(modular)与工厂预制(prefabrication)场景中提前发现问题、优化装配顺序、降低现场返工,并在生命周期(lifecycle)层面支持可持续性(sustainability)与长期成本分析。

BIM如何支持模块化与prefabrication流程

BIM在模块化设计和工厂预制环节承担信息中枢的角色。通过对构件几何、连接接口与材料属性的精确描述,BIM使得工程师和厂家在装配前进行碰撞检测与接口验证,减少现场调整。BIM还可输出制造图纸、装配序列与材料清单,支持工厂端的质量(quality)控制与零部件追溯,并为运输与吊装提供准确的尺寸和重量数据,降低物流成本和风险。

digitaltwin在生命周期管理与sustainability目标中的应用

数字孪生不仅是设计的镜像,更是运行期的动态模型。将IoT采集的能耗、温湿度、振动等数据与BIM关联,可以做能效分析、预测性维护与寿命预测,从而优化维护策略并降低全寿命周期成本。基于数字孪生的情景模拟能帮助评估改造方案对环境与运行开支的长期影响,支持可持续性决策并为合规审计提供数据依据。

结合supplychain与logistics实现交付与装配优化

大型预制项目对供应链与物流的依赖性强。BIM与数字孪生提供统一的信息源,使项目团队能够实时跟踪构件生产进度、运输窗口与现场堆放位置,从而优化装车计划、降低等待时间并减少多次搬运。将成本(costing)模型与供应链数据联动还可在采购阶段评估交付风险和总体费用,支持在保证质量与合规(compliance)的前提下进行供应商选择。

IoT如何提升quality与safety监控效果

在制造与施工现场,IoT传感器可以实时监测温湿度、应力、振动与位置等指标,并将异常信息回写到数字孪生用于质量(quality)评估。穿戴式设备与定位系统能提供人员密度与危险区域预警,结合BIM的空间语义实现更精确的安全(safety)管理和应急响应。系统化的数据记录也利于事后审计和合规证明。

compliance与riskmanagement的流程与工具

合规与风险管理要求可追溯的数据链与版本控制。BIM平台宜作为设计变更、审批记录与检测报告的集中库;数字孪生保存运行期事件与维修日志,便于事故溯源与责任界定。在风险管理(riskmanagement)方面,基于模型的情景演练可用于评估关键设备失效、物流中断或施工事故对进度与安全的影响,从而制定缓释措施和应急预案。

| Product/Service | Provider | Cost Estimation |

|---|---|---|

| Revit(BIM) + Tandem(数字孪生云) | Autodesk | 订阅模式:Revit 每用户/年通常为数百至上千美元,Tandem 与云服务和企业集成另计,综合企业级部署可能在年度数千至数万美元区间。 |

| Tekla Structures(结构BIM与预制支持) | Trimble | 许可或订阅:依据模块与用户数计费,单套许可或订阅配置常见为数千美元到上万美元不等。 |

| iTwin Platform(数字孪生平台) | Bentley Systems | 平台与数据集成按项目或订阅计费,云与处理费用差异大,企业部署年费用通常从数千到数万美元不等。 |

| Allplan(建筑BIM与协同) | Nemetschek | 提供许可与订阅服务,适配中大型项目的组合方案,年度费用范围通常从数千美元起,根据服务深度增加。 |

本文中提及的价格、费率或成本估算基于最新可得信息,但可能随时间变化。建议在做出财务决策前进行独立调查。

结论:将数字孪生与BIM在工程协调中结合应用,可以在设计、制造、施工与运维各阶段建立连贯的数据链,显著提升模块化与预制项目的装配效率、供应链与物流协同能力,以及质量与安全管理水平。实现这些改进需要在技术选型、数据标准化、组织流程和成本控制之间取得平衡,并注重长期的维护与数据治理,以确保持续的运行与合规性。