无线上网的原理、应用与安全要点

随着设备和应用的普及,无线上网已成为现代生活和工作的基础设施之一。无线上网不仅包括家庭或办公室的Wi‑Fi,也涵盖移动蜂窝网络、固定无线接入和物联网连接等形式。理解其基本原理、常见技术、性能影响因素以及隐私与数据管理,对于选择合适的接入方式、优化体验并确保安全都非常重要。本文将以清晰、中立的方式介绍无线上网的主要方面,帮助读者在选择和使用时做出信息化的判断。 Wi‑Fi 是最常见的短距离无线接入方式,基于IEEE 802.11系列标准工作。常见的版本如802.11n、ac、ax(Wi‑Fi 6)在频段、带宽和效率上有所不同。路由器通过无线电波在2.4 GHz或5 GHz(以及更高频段)上与终端设备通信,信号质量受距离、障碍物和干扰影响。家庭或办公室部署时,选择符合设备需求的标准、合理放置路由器并启用安全加密(如WPA3)是基本做法。

internet: 无线上网的基础架构和协议?

无线上网最终连接到互联网(internet)需要多层协议和基础设施支持。家庭Wi‑Fi通过宽带接入(光纤、DSL、载波等)连到互联网服务提供商,蜂窝移动网络则通过基站和核心网实现更大范围覆盖。在传输层和应用层,HTTP/HTTPS、TCP/UDP等协议负责数据交换。边缘设备、家庭网关与云服务之间的数据流动涉及路由、地址转换与QoS(服务质量)管理,以保证视频通话、流媒体和云应用的体验。

technology: 影响速度与覆盖的关键技术?

多种technology共同决定无线体验:无线频谱、天线技术(MIMO、波束成形)、频道宽度与调制方式等都会影响带宽和延迟。新一代技术如Wi‑Fi 6/6E、5G在频谱利用和并发连接数方面有显著改进,尤其在高密度场景和低延迟应用上更有优势。此外,网络切片、边缘计算等networking technology可为特定应用提供定制化资源,提升可靠性和响应速度。

mobile: 移动设备与蜂窝网络的区别?

mobile 设备通常同时支持Wi‑Fi和蜂窝网络(如4G/5G),二者在覆盖、费用和延迟上各有侧重。Wi‑Fi适合局域、高带宽且通常不计入移动数据限额的场景;蜂窝网络提供广域覆盖、漫游能力和更稳定的持续连接,适合户外和移动场景。选择时需综合考虑设备能耗、网络切换策略和运营商的服务水平。在城市与偏远地区之间,网络可用性和速率会有显著差异,建议查看 local services 以确认本地覆盖情况。

data: 数据使用、隐私与管理?

无线连接带来大量data流动,涉及用户隐私与数据安全问题。加密传输(如HTTPS、VPN)能在传输层保护数据,路由器固件更新、强密码和安全配置可降低本地网络被入侵的风险。对IoT设备和第三方应用的权限管理也很关键:限制不必要的数据收集、使用网络隔离(访客网络或VLAN)可以减少潜在漏洞。企业和个人应了解数据保留策略与法律合规要求,尤其在跨境数据传输时关注当地法规。

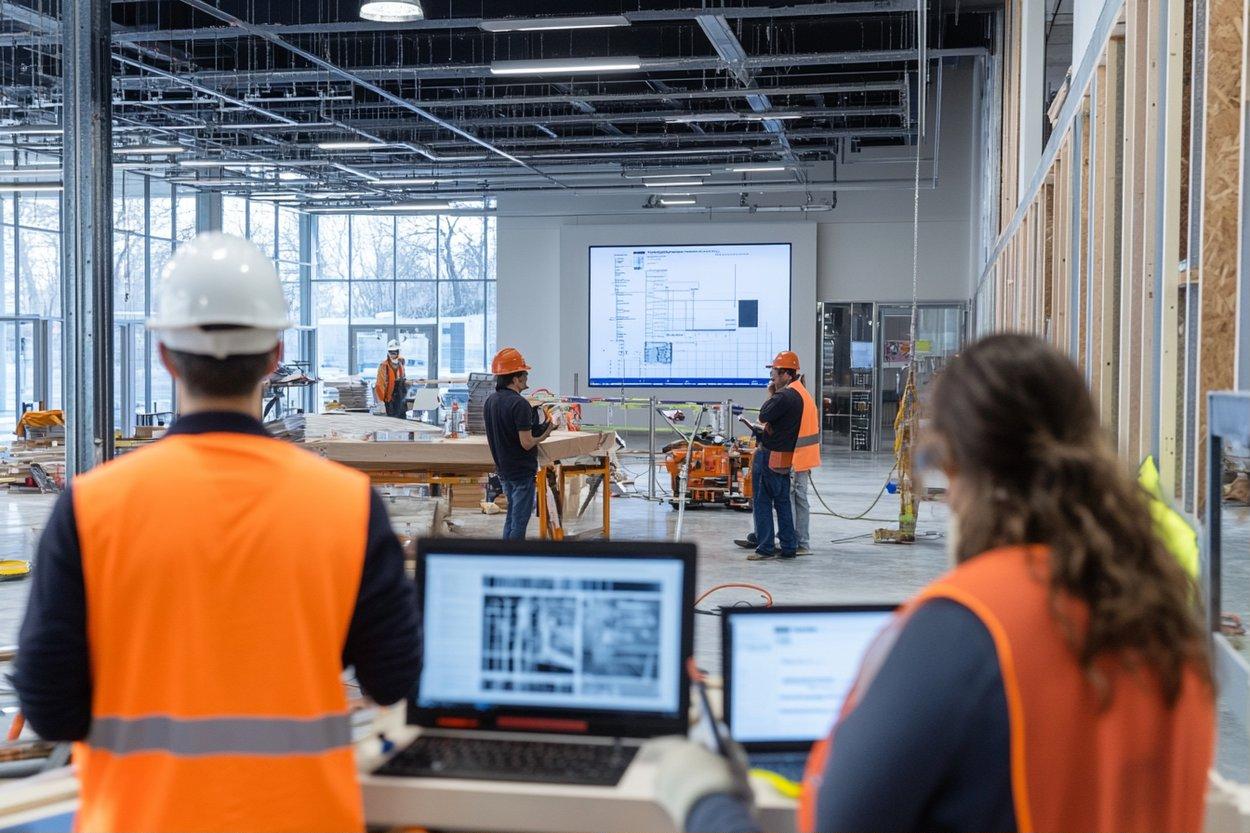

网络部署与实际应用场景

不同场景对无线上网的要求不同:家庭重视覆盖与流媒体体验,办公环境强调并发用户支持和安全,工业物联网关注实时性和可靠性。部署时应评估带宽需求、设备数量、信号覆盖盲区和干扰源,并据此选择合适的router、access point和网管工具。对于复杂或大规模场所,使用有线回程结合多个无线接入点、启用频段规划与功率控制,可以改善覆盖和容量表现。

结论

无线上网融合了多种技术与服务,从Wi‑Fi到蜂窝网络都在不断演进以满足更高的带宽、低延迟和更多设备连接的需求。理解各类接入方式的原理、影响性能的技术因素以及数据安全和隐私管理,有助于在家庭、工作或公共场所选择并维护合适的解决方案。随着technology发展,用户侧的设备、网络配置与隐私保护意识同样需要同步更新,以获得稳定、安全且符合需求的无线互联网体验。